我始终认为,在当下中国报告文学作家群体中,李春雷是一名将报告与文学揉搓得最好的作家。

报告文学在文学家族中,是一个非常特殊的存在,它既有坚硬的新闻属性又有柔美的文学属性。所谓的新闻属性就是你所表现的客观存在,是新近发现的具有较高社会价值的认知;所谓的文学属性就是你所认知的客观存在必须通过文学手法来表达。可见,这个文体对作家的要求不是低了而是更高了。目前,从事报告文学创作的群体大体上有两种人组成:一是记者转型从事报告文学创作;二是纯文学作家转型写报告文学。这两种人中都有很成功的作家,如当下在国内比较活跃的记者转型成功者,有李春雷、徐剑、张建伟、何建明、杨黎光、纪红建、丰收等;纯文学作家转型成功者有王宏甲、赵瑜、胡平、卢一萍、朱晓军、陈启文、曾平标等。他们的报告文学作品都在国内产生过重要影响,其中许多作家是鲁迅文学奖和“五个一工程”奖获得者。

但是,从目前发表的报告文学作品来看,明显感觉到记者转型的作家,创作出的报告文学大都具有很强的时新性和价值性;而纯文学作家写出的报告文学大都具有很强的故事性和文学性。这两种风格的作品虽然各美其美,但就报告文学这种文体而言,时新性和价值性似乎更值得肯定,这也是报告文学区别于其他文学体裁的重要标志。我不否认其他文学体裁的现实担当与艺术价值,但表现形式完全不同,小说的时新性与价值性是通过“你猜”来完成的,比如莫言的小说《檀香刑》,作者塑造了孙丙这个人物,并且将旧中国存在的一些现实元素都凝结在孙丙身上,作者的初衷是什么,想表达怎样的思想内涵,小说没有直接说,一切意义都是通过读者阅读作品感悟出来的,且读者群不同感悟的结果也不尽相同。而报告文学的时新性与价值性则是通过作者对事实的认知直接表达的。报告文学的价值意义不是感悟出来的,是作者通过对事实的认知判断出来的,是显而易见的。比如李春雷的《龙腾伶仃洋:深中通道建设纪实》(以下简称《龙腾伶仃洋》)所呈现的时新性与价值性,都体现在他精心雕刻的新质时代地标式群像上,在这个地标式群像中,读者看到了历史与现实的交响,海洋与陆地的对接,发展与速度的乘驭,时间与空间的贯通。

新质时代源于习近平总书记提出的“新质生产力”。去年九月,习近平总书记考察黑龙江时强调:“积极培育新能源、新材料、先进制造、电子信息等战略性新兴产业,积极培育未来产业,加快形成新质生产力,增强发展新动能。”

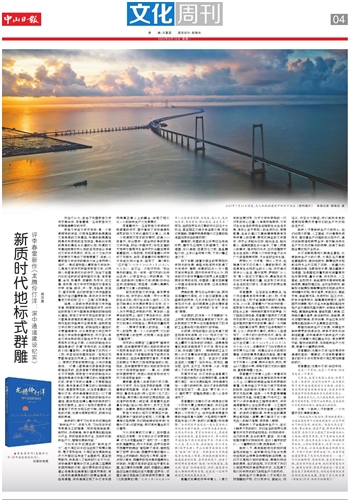

习近平总书记提出的“新质生产力”,在大湾区似乎已经出现了规模化趋势,毫不夸张地说:大湾区在发展新质生产力方面已经走在了全国前列,甚至世界前列,称其进入了新质时代也不为过。深中通道尽管是伶仃洋上的第二座横跨东西两岸的大桥,但它带来的效率和价值必将是其他通道难以望其项背的,有人说深中通道是新时代的黄金通道,这话有道理。深中通道实现了伶仃洋东西两岸真正意义上的融合,体现了现代化+N的新质生产力发展模式。

李春雷作为一名在报告文学领域成就卓著的作家,显然看到了深中通道所凝聚的巨大文学价值和文化意义,这是一个可遇而不可求的好题材。记得2013年春天,中山想写一部全民修身的报告文学作品,时任《中国作家》杂志主编的艾克拜尔推荐河北省作家协会副主席李春雷担纲,从那时起,我和李春雷认识并成了好朋友。后来,李春雷对修身题材似乎未能找到兴奋点,但写了一篇《寻找“红衣姐”》(刊登于2015年4月15日《人民日报》)。他不止一次地对我说:“中山是我的福地,我一定写一部不朽的《孙中山正传》,以报答中山人民的厚爱。”无疑,他的新作《龙腾伶仃洋》就是《孙中山正传》的前哨战,而且是一场最认真最扎实最有文化意义的前哨战。

一部好的报告文学作品,首先要有好的认知。作家的认知是一项十分复杂的社会实践,因为社会由人组成,人又处在不断演化与发展的复杂系统中。这个系统是人的内宇宙与外宇宙的集成,是人与外界相互作用的产物。复杂的人在复杂的世界上,结成了复杂的关系,进而演化出复杂的社会。社会的复杂性,还在于它的演化与转型给人带来的动量和变数——人要寻求有意义的存在。一个属于人的世界,是一个人化的世界、文化的世界和意义的世界,这就是人类生活的“三重世界”。

作家的认知要在“三重世界”里寻求结果。古希腊思想家把认知的极限设定为现象背后的本质,认为现象和感知都是非本质的,只有理性思维才能表达本质的概念。在古希腊思想家看来,只有真实的概念才是放之四海而皆准的认知。因此,古希腊思想家把认知的目标设定为放之四海而皆准的——真。这一时期的中国思想家,则把认知的目标设定为放之四海而皆准的——善。

真或善,都是人类追求的终极之美。作为文学家,无论站在怎样的角度,对真善美的表现都是一致的,只是形式不同而已。鲁迅先生的《阿Q正传》《孔乙己》等作品,虽然是以批判的态度出现的,但他维护的却是人间正道。李春雷先生的鲁奖作品《宝山》和《朋友》,极尽工笔细雕的人类精神,展现的同样是人间正道。

报告文学的认知不仅要摆正方向,而且要有广阔的时空感和人文底蕴,弄清楚这些问题,我们就能顺利地走进《龙腾伶仃洋》这部作品,探讨其所蕴含的文化营养。

大纵深叙事的文化意义。在中国沿海地区没有哪一片水域比伶仃洋更有故事。它几乎完整诠释了“海权”对一个国家的极端重要性。两千多年前,古罗马哲学家西塞罗就提出“谁控制了海洋,谁就控制了世界”的论断。西塞罗究竟依据什么作出上述判断的,现已无从考察。但有一点可以肯定,西塞罗的观点是中国最先认识到的。中国对海洋的征战始于春秋战国,至汉朝形成规模。彼时,中国的丝绸制品已经通过海路运往大秦国(古罗马),该国也通过海路向汉武帝进贡花蹄牛。据《汉武洞冥记》载:“元封三年(公元前108年),大秦国贡花蹄,其色骏,高六尺,尾环绕其身,角端有肉,蹄如莲花,善走多力。”可见,当时古罗马与汉朝的关系已经十分热络,甚至相互之间多有溢美之词。可否这样推断:西塞罗就是根据大汉王朝的航海盛况而发出的感叹呢?

唐朝时,中国的海上贸易已经走向成熟。唐开元名相张九龄曾撰文:“海外诸国,日以通商,齿革羽毛之殷,鱼盐蜃蛤之利,上足以备府库之用,下足以赡江淮之求。”

到了宋朝,随着农商业的繁荣和科学技术的发展,造船与航海技术取得了长足进步。据载,宋朝时已与50多个国家有贸易往来,西方历史学家也认为,两宋的对外年贸易量超过世界上其他国家同年贸易的总和,中国商人基本控制着从中国沿海到非洲东海岸、红海沿岸的主要港口。

遗憾的是,蒙元统治中原以后,即刻将海疆封为禁地。这个在辽阔草原上强盛起来的民族,几乎没有见过大海,更没有见过大洋,他们把草原上的池塘或者湖泊叫作“海”,如京城的“北海”“什刹海”等等。

与此同时,欧洲有一个不起眼的“水上城邦”威尼斯却把生意做到了东方,由此掀起的文艺复兴运动直接导致了欧洲的工业革命和大航海时代的来临。

这时候,郑和的船队已经走遍了西亚和非洲东海岸。这个以“和平之旅”为终极目标的船队最终还是输给了以建立海上霸权为目标的欧洲舰队。结果是披着战袍的洋商闯进了伶仃洋,鸦片战争之后,中华国门洞开,一种崭新的工业文明从伶仃洋蔓延到中国沿海城市,在西风东渐过程中,一批又一批在伶仃洋畔生活的人觉醒了,如孙中山、郑观应、唐廷枢、容闳、王云五、杨殷等,从此,中国进入了风云激荡的百年求索。

改革开放后,伶仃洋的汹涌春潮又成为中国迈向现代化的轰鸣引擎。在粤港澳大湾区一体化发展战略中,深中通道犹如一个偌大的惊叹号,将伶仃洋东西两岸紧紧地拉到了一起,至此“零丁洋(伶仃洋)里叹零丁”的尴尬局面从世人心目中消失了。

李春雷的《龙腾伶仃洋》就是在这样一个历史大幕上挥就成篇的。我们经常说大视野、大格局、大境界,在伶仃洋深厚的人文历史之上,创作出具有魏晋风度的作品可算大视野、大格局和大境界?李晓东在《代序:新时代的雕塑》中说得好:“全书将深中通道这一庞大复杂的工程划分为若干板块,以时间为基本脉络,采用大开大合、贯穿古今的方式,将读者以最快的速度、最灵动的方式,带入到深中通道各个项目的建设中来。作者以西人工岛、东人工岛、海底隧道、伶仃洋大桥(深中大桥)、中山大桥等控制性工程为‘板块’和‘堡垒’,用精湛的文字构建起宏大的施工场景,用细腻的描写树立起建设者的形象。在作者的笔下,读者了解到那些坚硬的‘板块’如何被建造,高大的‘堡垒’如何被浇筑。同时,建设者们感人肺腑的群体形象,也在这一过程中被活灵活现地摹画出来。”

群雕式叙事的符号学意义。人是文学的主要对象,处于文学所表现的一切对象的中心位置。从审美学角度讲,文学对社会生活的表现往往超越社会生活本身,其核心在于表现人的生存状态、思想感情、生命价值以及高尚精神等具有符号学意义的图景。要完成神圣的文学苦旅,作家必须贴近实际、贴近生活、贴近群众,准确把握社会兴奋点,了解人民群众的痛点、难点和闪光点,应该说植根于社会生活和人民群众之中的作品才会与广大读者同频共振,才会在时空中永恒。

萨特认为,文学是一种介入艺术。他强调文学不仅仅是个人情感的表达,而且具有社会和政治的介入性。作家通过写作介入生活,揭示世界。萨特的“介入观”是20世纪文艺理论中,最能挑战无功利文学审美的力量。他主张文学与社会生活的密切联系,扬言作家的责任是为时代代言。

李春雷是一名站在社会最前沿,始终关注着具有符号学意义的人物,只有抓住这些人物才能准确反映时代脉搏。比如,2008年,李春雷为广东创作的第一部报告文学作品《木棉花开》,就是听到当时社会上有一种质疑改革开放的声音,为了回击这种杂音,李春雷大胆讲述了改革开放的伟大实践者任仲夷主政广东期间坚定推进改革开放的故事,通过一系列鲜为人知的真实细节,展现了任仲夷胸怀大局、心系人民的伟大情怀,进而介入且洞观了一个伟大时代的历史风云。再如,李春雷的纪实文学《朋友——习近平与贾大山交往纪事》(载于2014年4月21日《光明日报》头版),深情讲述了习近平同志与作家贾大山之间一段高山流水式的朋友情谊。这段故事浸透着古风佳话,揭示着一个朴素而发人深省的道理:领导干部交友不只是个人的事,更关乎党风、民风、吏治以及国运兴衰。领导干部交友的价值取向,直接影响整个社会。

李春雷对文学意义上的人有着深刻的理解,他往往能将其提炼到符号学意义之上,以精粹的典型诠释本质层面的意蕴,这是作品立于天地之间不可或缺的航标。他的新作《龙腾伶仃洋》,虽以群像式风格叙事,但每一个形象都是精雕细刻的艺术品。如第五章《巧夺天工》,描写了以深中通道总工程师宋神友、深中通道管理中心主任陈伟乐等一众工程技术人员,面对规模与技术含量均居世界第一的海底沉管隧道,所激发出的高度责任感和超人智慧,最终解决了这个前无古人的超级难题,读来感人肺腑。

用新质人才诠释新质生产力。在这个瞬息万变的时代,我们生活的世界充满着无穷无尽的可能和挑战。科技的进步,经济的发展,社会的演变,都在一日千里地推动着我们走向未来。在这个剧变的时代,一个重要的动力源,就是新质人才。

新质人才,具有超越传统的知识储备和创新能力,能够解决经济社会发展中出现的各种复杂问题和前沿问题。他们不仅是现代知识的载体,更是科技创新的源泉。他们的出现,不仅改变了我们认知世界和改造世界的方式,也拓展了现代科学技术的门类和生产力的构成。

新质生产力是新质人才与现代科技相融的产物。它以数字化、智能化、网络化、效率化为特征,并以前所未有的速度和规模改变着我们的生产方式和生活方式。

新质人才是新质生产力的核心。他们运用大数据、人工智能、云计算等先进技术,推动着生产过程的优化和升级;通过创新思维和跨界合作,有效解决传统生产方式无法解决的问题,创造了新的商业模式和产业机会。

伶仃洋畔既是现代制造业基地,也是新质生产力的代表。大湾区经济集群在基础研究、原创性研究、颠覆性技术和前沿技术上均实现了突破。一批重大科技基础设施,如散裂中子源、强流重离子加速器、加速器驱动嬗变研究装置等开始发挥作用;量子计算、纳米技术、人工智能、生物技术、新能源技术等领域取得新进展;高能物理实验、合成生物研究、脑解析与脑模拟等颠覆性技术和前沿技术领域曙光初现;电子信息、绿色石化、智能家电、新能源汽车、先进材料、轻工纺织、软件与信息服务、超高清视频显示、生物医药与健康、现代农业与食品等战略性支柱产业均得到巩固与提升;半导体与集成电路、高端装备制造、智能机器人制造、区块链与量子信息、前沿新材料、新能源、激光与增材制造、数字创意、安全应急与环保等战略性新兴产业集群正在成型。

要推动新质生产力发展,关键在于新质要素的快速流动,使其尽快形成创新性配置。深中通道作为新质生产力的标志,对提高大湾区融合效应、激发要素效能、推动创新时速、加快新质生产力发展,起着十分重要的作用。

李春雷的《龙腾伶仃洋》恰好是深中通道收官的一尊碑记,它将承载着建设者们的汗水与光荣走进大湾区更加辉煌的时代。

李春雷在《龙腾伶仃洋》后记中说:

这是一个奇迹,也是一个神话,但这首先是一个事实。

几年来,我曾几度深入采访,积累了大量一线素材。在创作过程中,我力图扎根于深中通道建设的方方面面,站在人类文明和国家战略的高度,深度书写项目建设中的英雄谱和多元的现实意义。

英雄来自凡人,凡人诞生英雄。他们可敬可爱的形象,可歌可泣的事迹,定会在伶仃洋宽阔的水面上,激起动人的浪花。

这是一个新质人才的群像,一个为国家无私奉献的集体。

“湖南益阳人陈向阳,带领测量团队,为通道建设布下从陆地到海洋、从空中到水下的信息网、测控网;‘西岛大内总管’王刚,事必躬亲,周密严谨,带领同事们从无到有,在伶仃洋上建起了坚如磐石的人工岛屿;调度员常青,为了更好地完成肩负的工作,每天奔走在工地上,脸被晒得黑如炭,心却红得像团火;还有‘90后’小伙儿卢佳成,以及无数像他这样精力充沛、干劲十足的‘新鲜血液’们,为深中通道建设带来了无穷无尽的动力……这一个个性格鲜明、思维开阔、意志坚韧的人物,在本书中依次出场。他们用智慧与汗水、激情与深情,将深中通道这一宏大设想变成了坚硬的现实,为促进粤港澳大湾区的深度融合发展,贡献了自己的力量(李晓东《代序:新时代的雕塑》)。”

中山日报微博

中山日报微博