文/本报记者 柯颂 图/受访者提供

揭开侨乡的隐秘档案

◎记者:当伶仃洋的咸潮与珠江的淡水在榄边村口相拥,这片冲积平原早已将海洋文明的开放与农耕文明的坚韧熔铸成独特的精神胎记。您在书中以“岁月静好华光满”为题,浓墨重彩地描写了榄边人“上金山”的集体记忆,揭开侨乡的隐秘档案:十九世纪远渡重洋的榄边子弟,在旧金山码头卸下的不仅是樟木箱笼,更将《海国图志》的思想火种藏进皱褶的唐衫。这种咸淡水文明的双向滋养,让村口拍岸的潮汐既能滋养红土,又能浸润远洋货轮的缆绳。您是如何理解这个群体的?

●郑万里:我多次在作品中强调,华侨群体既是走向他国受苦受难谋生的群体,也是受到现代文明熏染最早觉醒的群体。茶东村人(榄边行政村管辖)陈树棠就是典型代表,他的父辈是“金山伯”,回国后又将陈树棠带到上海,陈树棠的生意最红火时,曾经与唐廷枢、郑观应合股开办轮船公司,他负责公司的外联工作,这时他通过李鸿章的幕府盛宣怀认识了李鸿章。当时,李鸿章正在筹办洋务,就将唐廷枢、郑观应和陈树棠纳入洋务之列。后来,美国掀起了一场声势浩大的反华排华运动,彼时的美国驻华公使蒲安臣同情中国,在他的斡旋下美国同意在旧金山设立清政府总领馆,李鸿章选定陈树棠担任总领事,陈树棠到任后疏通各种关系,调动各方积极性,处理多起排华事件,组织华人自保,收到了一定的效果,遏制了反华排华事件的进一步恶化。

后来,清王朝的藩属国朝鲜发生政变,日本人开始插手朝鲜事务,在这种情况下,李鸿章又派陈树棠去朝鲜担任商务代表(相当于大使),到任之后,划仁川、元山、釜山为大清国租界,开创了羸弱的大清国在海外占有领地的先例。陈树棠的租界政策,就像一剂政治强心针延缓了清王朝宗藩体系的崩塌。

陈树棠是大清国处于风雨飘摇之际走向总领事和商务代表岗位的,在太平洋两岸和鸭绿江两岸搭建起文明对话的桥梁。我在书中详细描述了他如何运用高超的外交手段在反华排华浪潮中构筑起国威和尊严的堤坝,并发展了中国在海外的利益。

◎记者:除了陈树棠,书中大篇幅描述了爱国侨领陈志昆的事迹,能给我们讲讲这里的故事吗?

●郑万里:是的。陈志昆是一位充满传奇色彩的人物,他原是美国夏威夷华侨,祖籍茶东村,其父娶孙中山三叔孙观成之女为妻。陈志昆的堂姐陈淑英是孙科的夫人,1943年身为民国政府立法院院长的孙科到夏威夷省亲,非常喜欢聪明干练的陈志昆,并将其带回国内任孙科机要秘书,因此结识了宋庆龄,受其影响人生观发生根本转变,后来奔赴延安,在王震领导的三五九旅公干。曾多次受到毛泽东和周恩来接见,毛泽东为他题词“将一切真心救国的志士团结起来,中国就有出路。这种志士就是不谋私利,牺牲自己,专为民族解放而奋斗的人。为陈志昆先生书,毛泽东”,陈志昆在三五九旅生活了9个月,眼看着荒无人烟的南泥湾变成了良田万顷的庄稼地,王震将军也为他题词“敬赠远渡重洋回到祖国自卫解放战争前线的亲爱的陈志昆先生。”后来,陈志昆为祖国社会主义建设做出了许多贡献。

与霍元甲一起创办精武会的

陈公哲是南朗茶东人

◎记者:我们只知道霍元甲在上海打擂和精武门的故事,但您书中让我们惊奇发现,促成这一切的是茶东人陈公哲?

●郑万里:陈公哲是一代英豪,他是民主革命先驱章太炎的学生,受其影响开始了体育救国的人生之旅。他的父亲陈陛堂在上海开办“粤瑞祥”五金行,是上海五金行业的龙头老大,在上海商界具有较高的社会地位和影响力。因此,陈公哲受到了良好的教育,曾就读于上海复旦大学。后来,又聘请章太炎为国学老师,章太炎曾留学日本,亲历了明治维新之后给日本带来的深刻变化,从此产生了民主革命的思想。陈公哲自然受到影响,结交了许多具有民主革命倾向的政界和商界人士,如陈其美、农劲荪、陈铁笙、虞洽卿、朱葆三、王一亭、沈缦云等。

20岁时,陈公哲响应陈其美提出的“希望十年之内训练出千万名既有强健体魄,又有军事技能的青年以适应大规模革命运动和改良军事的需要”的革命愿望,与陈其美一起创办精武体操学校,准备为国家培养武备人才。当他们看到英国大力士奥皮音在上海擂台叫嚣:“打遍东亚病夫无敌手”时,陈公哲坐不住了,他与陈其美和农劲荪商量诚请天津大力士霍元甲来沪与之比武。这才有了霍元甲吓跑奥皮音,创办精武会的故事。

远赴俄罗斯追寻史实真相

◎记者:我觉得在《海隅芳华》一书中,“孝义坊下千秋名”也很精彩。您运用诗意书写方式,讲述了我党早期工运领袖阮章兄弟5人投身革命事业的故事,铺就了一幅历史大潮与个体命运同频共振的壮观画卷,您是如何采访的?

●郑万里:阮章是一位极富传奇色彩的人物,中山赤坎村人(榄边行政村管辖),他的出名有些偶然。上世纪九十年代,上海虹口区准备修建中共四大纪念馆,而中共四大代表就成了核心议题,当时虹口党史办并不知晓阮章这位代表,只是后来他们发现天津一位叫李逸的人,写了一篇回忆录《中共“四大”会议琐忆》,其中提到李逸与唐山的阮章一起去上海参加中共四大,也提到阮章是中山人,当时经过有关部门考察,初步认定为左步村人,理由是左步村阮姓较多。我在《山河血脉》一书中写到了阮章,快出版时我问过有关部门,阮章的籍贯是否有改,回复是肯定的。后来,阮章的侄子阮宝胜从天津来赤坎村,才确定阮章为赤坎村人。

去年7月,我专程去天津,采访阮宝胜,他说:“阮章兄弟6人,排行为阮章、阮节庵、阮华珍、阮苏学、阮关昭、阮正方。”因其父阮耀初在唐山机车修造厂当技工,工资待遇相当可观,所以兄弟6人都受到了良好的教育。阮章在天津南开中学读书时,与我党早期领导人马骏、李振瀛为同班同学,与周恩来同校两年,在他们的影响下,阮章参加了五四运动,回到唐山机修厂之后,在技术岗位做练习生,这时机修厂工运领袖邓培发现了敏而好学的阮章,并加以悉心培养,终成为我党早期工运领袖,曾是中共四大代表。

阮章二弟阮节庵是我党最早的无线电技术人才,也是中国邮电系统最早的共产党员。当时,阮节庵在哈尔滨广播电台工作,主要负责我党高级领导人从哈尔滨去苏联的中转工作。那时候,我国通往苏联的铁路只有东三省的“中东铁路”,中共六大前,阮节庵曾经掩护周恩来、邓颖超、杨殷、瞿秋白、张国焘、罗章龙、李立三、黄平等,前往莫斯科参加中共六大。

阮章三弟阮华珍在上世纪二十年代天津扶轮中学毕业后,李大钊批准前往莫斯科中山大学深造。他的同学都是我党赫赫有名的人物,如张闻天、左权、伍修权、黄平、朱瑞等,还有国民党的蒋经国。为追寻历史真相,2024年7月,我又到俄罗斯布拉戈维申斯克(海兰泡),采访了阮华珍在炮校读书的事迹。

阮章的四弟阮苏学、六弟阮正方都是工运领袖。1945年7月,阮苏学在日伪监狱牺牲。

用潮汐节律写就的“村庄传记”

◎记者:《海隅芳华》中还有一些人物写得也很精彩,这里就省略了。现在请您谈谈这部书的特色?

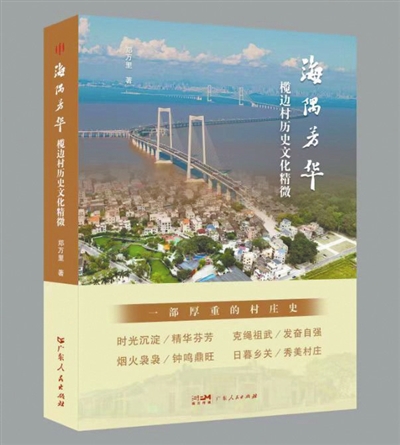

●郑万里:这部作品以人类学的眼光,用田野调查的精度和文学蒙太奇的手法,让一座海隅村庄成为解读中国近代史的密码标本。当我们翻开书页掠过灵动的文字之际,我们看见的不仅是历史的回响,更是一个民族在文明进程中永不褪色的精神原色。这或许就是“海隅芳华”的终极隐喻:在最基层的角落,往往绽放着最纯粹的时代精神之花。

伶仃洋的潮水在大湾区往复奔涌,将中山榄边村冲刷成中国近代史的活体切片。这部用潮汐节律写就的“村庄传记”,在咸淡水文明的碰撞中提炼出独特的叙事语法。它证明历史转折点的真正坐标,往往藏在看似边缘的文明褶皱里。就像榄边村口那株被台风塑形的古榕——每处扭曲的枝干都是对风暴的哲学注解,每条垂落的根须都在续写跨时空的文明对话。当21世纪的文明形态向我们走来之时,这些深嵌在蚝壳墙里的觉醒密码,或许正是我们应对新浪潮的精神压舱石。

中山日报微博

中山日报微博