12月28日,经历大半年时间和数十次磋商之后,中山公用事业集团股份有限公司(以下简称“中山公用”)全资子公司中山公用水务投资有限公司(以下简称“公用水务公司”)与11个镇街进行集中签约,这标志着“供水一盘棋”工作取得突破性进展,基本统一全市供水运营主体。

这是中山城市供水发展史上的重要时刻,也为中山最终实现“供水设施统一规划、统一建设、统一经营、统一调度、统一管理”提供坚实支撑。

点滴之中承载民生大计。当前,在中山市委、市政府的领导下,在中山市水务局的统筹下,中山市持续做好“供水一盘棋”下半篇文章,在推进中国式现代化建设、打造精品城市的道路上,提供高质量民生服务。

改革开路

开启“供水一盘棋”新征程

用之不觉,失之难存。用水难的经历,老中山人一直记忆深刻。

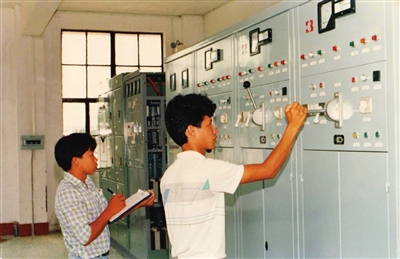

为告别直接饮用未经处理的河涌水的历史,上世纪80年代,中山市进行农村水改工作,全市各镇管理区相继建起了200多座乡村小水厂,农村自来水普及率达98%以上。

从农村水改,到自来水村村通、建设抗咸水库,再到全面实施供水管网升级改造、老旧小区二次供水设施改造……多年来,中山供水经历多个发展阶段,服务范围、服务质量不断提升。在这一探索过程中,全市各级水务系统工作者更发挥敢为天下先的精神,屡开全国先河。

1992年,中山引入法国苏伊士集团投资坦洲自来水公司,为探索国内供水现代化提供了新的经验。1998年3月18日,在中山市政府举办的招商会上,当时的中山市基础设施投资公司、全禄自来水公司与香港中法水务投资(中山)有限公司签署合同,开启了中外合作经营的合作模式,“中山市大丰自来水有限公司”和“中山中法供水有限公司”合作长达22年。

为科学合理规划和利用中山市水资源,使供水事业朝区域集约化方面发展,提高供水的专业性、合理性和可靠性,2003年7月,中山市政府提出实施全市“供水一盘棋”总体发展方案,明确“统一规划、统一建设、统一管理,投资多元化及经营市场化”的全市供水事业发展目标。

蓝图绘就,发展之路豁然开朗。在随后的近十年时间中,中山市供水主管部门分阶段对全市镇街供水设施进行统一整合。特别值得一提的是,2008年,当时的中山公用科技股份有限公司通过换股吸收合并公用集团并新增股份收购五家乡镇供水公司供水主业资产方式,实现公司原控股股东公用集团包括水务资产的整体上市及中山市乡镇供水资产的注入,以资本结构的调整拉动产业整合,以产权为纽带有效解决了推进“供水一盘棋”工作中遇到的障碍,“供水一盘棋”工作全面提速。

“‘供水一盘棋’能加快推进中山供水行业的市场化进程,重组之后通过合理配置水资源,实现资源优势互补和设施共享,提高了水资源和设施的经济效益和社会效益。”中山市水务局相关负责人表示,通过“供水一盘棋”,中山的城乡生活用水保障和经济社会发展将实现双赢。

迭代升级

谱写“一张网、一体化”新篇章

“好体系”是基础,“好设施”“好服务”方为民本。

在重塑区域供水格局的同时,中山也将从加强水源保护、水质监测,开展系列抗咸工作,推广二次供水设施改造等方面入手,全面提升城市供水用水品质。

深中通道通车在即,作为底蕴深厚、山清水秀、潜力无限的湾区热土,中山的突围之路离不开“一盘棋、一张网、一体化”的强力后盾。

应清醒地看到,如何拼好“供水一盘棋”的下半场,构建供水一体化格局,全面提升供水安全保障能力,仍是中山待攻克的难题。

应清醒地看到,新时代新征程,城乡融合发展需要新的实现形式和载体支撑,需要多管齐下,构建多元互济的水源保障系统,打破水资源空间壁垒,从更大空间尺度上寻找上游优质水源,加强本地应急备用水源储备;需要全面实施供水管网升级改造,打造安全健康的供水管网系统;需要建立供水全链条质量管控体系,提升供水水质终端服务保障。

“改革无止境,永远在路上。”中山公用相关负责人表示,除推进供水一盘棋工作外,公用水务还将推进主力水厂扩建及水厂深度处理、供水管网互联互通等项目建设,目前东凤水厂三期扩建工程已于2022年底动工,沙港路供水管网互联互通保障工程、全禄水厂出厂管等民生项目已相继启动建设。同时,实施供水管网升级改造,分阶段推进全市住宅小区二次供水设施接收改造,预计在年内完成老旧管道可实施部分的改造,2025年底前完成对已接管小区泵房进行接收并维护。

未来,中山公用将坚决承担国有企业使命和责任,作为全市供水运营主体,统一运营管理,全力守护城市水安全命脉,推进节能降耗、提质增效与科技创新,用“智慧水务”提升核心业务的质量和效能,筑牢“一张网”,推动全市供水迈向“系统升级、运营升级、服务升级”,不断提升市民用水的安全感、获得感、幸福感,让全市人民切实享受“同城、同网、同质、同价、同服务”。

破题攻坚

推动“供水一盘棋”开新局

行向最难处,方显真功夫。

经过近十年的重组整合,中山公用本部及分公司经营的12个镇街完成供水一体化管理,即供水设施统一规划建设运营、供水调度一体化、水质管理和水质监控区域一体化、客服一体化。但截至2022年年底,全市仍有21家供水企业,含市属、镇属、村属、合资、省资及外资控股等多种形式。供水企业供水主体多元导致统筹供水设施的更新改造和管理维护难度较大,不利于水源监控、管理一体化。

聚焦问题精准发力,向最难处攻坚,向最关键处挺进。

今年4月,中山市政府正式印发《中山市推进“供水一盘棋”工作方案》等一系列文件,明确由中山公用全资子公司中山公用水务投资有限公司(以下简称“公用水务公司”)作为实施主体,整合全市供水资源。

改革谋变,顺变则通。中山市政府成立了由市主要领导担任组长的市级领导小组,下设由中山市水务局牵头组建的工作专班,中山公用及各镇街也相继成立了专责小组,及时协调解决整合工作推进中存在的问题。与此同时,“供水一盘棋”整合工作纳入了市政府重点工作,市级重点考核目标,形成多方督导考核合力,确保如期完成整合任务。

通过加大“统”的力度,切实把“供水一盘棋”的根本方针、多元化分阶段实施的整合思路,以政府引导、市场化运作相结合的方式,贯穿体现到重构供水一体化格局的各环节、全过程。思想不断解放,制度持续完善,让中山这篇“水”文章活起来、立起来、优起来。

【观察眼】

“一滴水”背后的改革突围路

“开泵!通水!”

2023年8月23日上午9时30分,随着全禄取水泵站泵房隆隆的机器轰鸣声,从西江磨刀门水道奔涌而来的原水,沿着古神公路分别流进了沿线的神湾和三乡的水厂,并最终经过铁炉山隧洞,源源不断注入坦洲水厂,标志着中山市南部三镇取水口上移工程全面贯通通水,自此沿线群众均可用上清澈安全的西江水。

从2003到2023,二十年来,中山“供水一盘棋”的内涵和外延,不断深化拓展、与时俱进,在写好同饮一江水、全城一盘棋美丽故事的同时,也充分展现出中山这座城市所独有的韧性和生命力。

参天之木,必有其根。作为一项基础工程、民生工程、生态工程,中山市历届党委、政府是如何坚持不懈地持续推进,让民生这滴水历久弥新、生生不息?总结其“一”以贯之的实践智慧和方法论,可概括为“三个一”:

“一盘棋局”,统筹谋划。“供水一盘棋”是一项复杂的系统工程,需要统揽全局、协调各方。

二十年来,从中山市党委政府,到中山市水务局、中山公用集团,既有党建引领,也有基层落实,自上而下实现统一步调,形成层层抓落实的推进机制。与此同时,高位推动、各方协同的机制有效实现资源整合,努力在整体推进中实现重点突破,在多目标平衡中寻求最优解,为“供水一盘棋”的持续推进提供了强有力的支撑。

“一场接力”,坚持到底。中山“供水一盘棋”走过二十年,将美好蓝图变为现实图景,离不开一批又一批中山水务人的接力奔跑。

二十年来,中山先后出台多个行动目标和计划,有效保障了工作开展的连续性;其间,还确保了工作实施主体和“供水设施统一规划、统一建设、统一经营、统一调度、统一管理”的原则不变,让政策的稳定性得以维持,使得“供水一盘棋”能够持续深化、有序推进。

“一心为民”,水为民生。群众之事无小事,一枝一叶总关情,“供水一盘棋”不仅是城市基础设施建设工程,也是一项民生工程。检验这项工作的成效,关键要看其是否赢得民心。

二十年来,“供水一盘棋”深耕为民实事,牢牢把握为民初心,持续提高公共行业运行效率和改善服务质量,让广大群众从中受益。

中山供水事业

大事记

●1987年

中山市在大涌镇全禄村兴建供水厂,设计规模为40万立方米/日,分四期建设。

●1988年

全禄水厂一期工程竣工投产,供水规模达6万立方米/日,缓解了城区供水压力。

●1996年

中山市政府发布《关于解决中山市部分农民生活饮用水卫生问题的通知》,从1997年起3年内,市政府每年拨款,专项用于补贴困难管理区进行供水主管网的铺设。

●2004年

长江水厂通水,以长江水库为水源,供水规模为每日10万立方米,进一步提高中山城市供水能力,有效缓解咸潮和用水高峰期间的供水压力。

●2007年

“村村通自来水”列入市十项民生工程当中,当年中山市成为全省首个“村村通自来水”的地级市。

●2011年

“建设、扩建水库,采用江库联动模式供水,以确保中山市冬春季节供水安全”被中山市人大确定为当年“一号议案”,内容涉及中山中南部镇街百万人口的饮水安全。

岚田水库通水,有效库容188万立方米,正常蓄水位36.90米。

●2014年

《中山市住宅二次供水管理办法实施细则》正式实施,进一步加强中山住宅二次供水的监督管理,理顺住宅二次供水设施的建设、维护和运行管理问题。

●2016年

《中山市供水用水条例》经中山市第十四届人大常委会第四十一次会议审议通过,自2017年3月1日起实施。

●2020年

中山市人民政府办公室印发《中山市供水用水条例实施细则》。

●2021年

中山市水务局印发《中山市住宅小区二次供水设施一期改造工作方案》。

●2023年

中山公用事业集团股份全资子公司中山公用水务投资有限公司与11个镇街签订协议。

来源:南方日报 南方+ 叶志文

中山日报微博

中山日报微博