环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带建设如何串珠成链,提质发展?如何将示范带打造成珠江口东西两岸乃至岭南文化、香山文化的一张亮丽名片?本期理论周刊圆桌邀请专家献计献策。

主持人:谭华健

周琭璐

将香山文化涵养在灵山秀水间

环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的自然生态资源与历史人文资源相当丰厚。全面整合环五桂山农文旅资源,把自然生态与历史文化紧密结合起来,立足“乡村看文化”,将环五桂山的几十个美丽乡村串珠成链,建设成为农文旅融合发展的共同体,推动建设环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的重要引擎,也是打造湾区人文地标城市的重要途径。

中山,古称“香山”,是香山文化的起源地,香山文化从属于岭南文化,其充满地域风情的建筑风格与人文精神是岭南文化中最精彩的华章。梳理环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的香山文化,从时间上跨越了从岭南文明起源、发展到近代新民主主义革命的较长历史时期,从空间上覆盖了我市的绝大部分区域,对于香山文化具有较强的代表性,是彰显共同价值的文化空间体系。同时,香山文化是中山的城市文化底色,香山文化能够类比苏州的水文化,对中山市域范围所有文化资源的外在表现影响较大,香山文化是环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带最核心的文化元素。

要激活环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的文化引擎,就要充分挖掘“香山文化”这一品牌符号价值,唤醒人们对古香山深刻记忆,并重塑人们对新香山的认知。第一,对环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带上如孙中山、珠纵、香山文化等重要的文化符号,要进一步突出和彰显其在民族发展和演变过程中的重要意义和价值,使之成为民族精神的“象征符号”。第二,要确立一些具有文化标志性的重要节点,如岐澳古道的重要关隘和重点示范段、体现岭南文化的村镇和街区、珠江第一纵队的重要历史节点纪念地和纪念物,示范带上对香山文化形成、发展具有标志性意义的重要文物遗址和文化遗产等,通过标志性节点的“指示符号”强化对文化的认识。第三,要将载有香山文化符号的元素植入到承载现代功能的建筑设计中,使得建筑设计充满文化内涵同时又满足时代需求。示范带上的民宿、博物馆、商铺、街道等,通过设计具有系统性的香山文化的符号,来呈现香山文化的悠久与厚重。第四,文化符号可以与景观、小品完美结合,成为具有认同感与归属感的城市特色空间。使用如香山文化标志的构造、色彩、装饰纹样、雕梁画栋、石雕灰塑,将示范带上一系列能够体现香山文化历史风韵的历史文化空间串联起来,将镌刻了历史痕迹的古道、古城墙、古城门等勾连成为香山历史文化空间的文化符号,增加文化空间的精神价值,从而提高文化空间的文化价值。

在深入挖掘香山文化的基础上,将其文化内涵嫁接到文化设施、文化产品、新兴文化技术、文化事件等领域来实现城市文化复兴的战略部署。将香山文化融入文化设施的外观设计与内在文化意义,如图书馆、影剧院、博物馆等,将承载市民多样化需求的文化设施建设成为香山文化的表达者、传承者;将香山文化融入文化事件,如香山音乐节、香山文化节、孙中山诞辰等,将香山文化与增强城市影响力的文化事件相结合,形成双向促进;引导香山文化与文化创意产业相结合,围绕“香山文化”这一品牌,形成高技术聚集程度较高的文化创意空间,通过展示香山文化风貌、延伸文化产业链、创新文化开发模式,成为带动城市经济发展与文化创新的前沿阵地;将香山文化与开放的城市空间如主题公园、休闲广场、口袋公园等相结合,既能提高居民生活品质,同时又提升城市生态环境。

香山文化中还有着丰富的民俗文化,如咸水歌、莲山歌、鹤舞、麒麟舞、赛龙舟等,它们因不再符合当下社会的需求而导致无人传承,但这些文化对维持香山文化的系统生态平衡以及文化多样性仍然有不可或缺的作用,而香山文化的民俗、村落等也只有与五桂山的自然山水相结合才有鲜活的灵气。对有形的物质文化遗产如古建筑、历史街道与传统民居及历史遗迹等和无形的非物质文化遗产如口头传统、表演艺术、民俗活动、礼仪、节庆、传统手工艺进行整体性保护。在关键传统文化节点,春节、元宵节、端午节、清明节、中秋节等传统文化节日,举行“成人礼”“入学礼”“弱冠礼”等传统文化庆典,展示如中山咸水歌、白口莲山歌、鹤歌、东乡民歌、醉龙舞、麒麟舞等一批香山独有民俗文化、非遗展示、文艺演出、休闲体验、旅游促销、文商互动等形式,在这些关键文化节点将文化内容以文化活动的方式展现出来,将中华优秀传统文化和习俗纳入到环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的整体建设中,形成多元而丰富的香山文化内涵,营造良好的文化氛围。

长远来看,将香山文化涵养在环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的灵山秀水之间,有助于筑牢大湾区文化认同的中华文化核心,促进大湾区多元文化的交流,能为湾区的发展提供不竭的精神动力。具体而言,粤港澳三地由于历史及社会原因,形成了各具特色的文化,但是其文化与岭南文化同源,而香山文化从属于岭南文化,全面整合环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带上的香山文化资源,串珠成链将环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带建设成为香山文化的“涵养带”,是将中山打造成为湾区人文地标城市的重要途径,是塑造湾区人文精神、推动大湾区文化认同的重要路径。同时,在文化对经济社会发展的支撑作用越发凸显的当下,将香山文化作为中山地域文化的核心在环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带上进行系统性地呈现,能够显著增强中山的城市文化软实力,提升中山的城市竞争力。

作者系中共中山市委党校社会和生态文明教研部副主任

党西民

保护、挖掘和科学利用古村落,形成重要的文化脉络

镇街是中山“百县千镇万村高质量发展工程”主战场。中山市环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带涉及五桂山、翠亨新区(南朗街道)、三乡、板芙、南区等镇街,具有大量的古村落,这些村落中饱含着丰富的文化基础设施和人文故事,是“百千万工程”的文脉之源,需要保护、挖掘和科学利用这些资源,形成重要的文化脉络。

■一、规划要疏通乡村的文脉

其一,整体规划上,保护历史村落的内部文脉。相比于城市,乡村的文脉总体规划面临的阻碍更小,其相对更容易一图到底。每个村落比较分散,都有明确的边界。乡村是在自身的空间基础上逐步发展起来的,乡村饱含着村落原有的布局。所以要有整体性观念,要有效将乡村的文化文脉与再利用纳入乡村的总体规划中。文化是乡村的灵魂,规划是对文化的落实和细化。在乡村的规划系统中,涉及到用地规划、空间环境规划、功能规划、交通规划、社会经济发展规划、生态规划和文化遗产保护再利用规划等,这些方面互相协同,相互促进,而不是相互妨碍。文脉的疏通需要相关规划的保障,规划应该是同一盘棋,统筹布局。

其二,在布局上,重视文化地标和周边建筑的协调性。公共文化的保护不是仅仅保护某个建筑或者乡村中的重要地标,而是这个地标所存在的文脉、空间结构、山水布局。地标的保护,要在保持整体格局、典型外观、典型构建的基础上进行有机更新设计。

■二、加强对文化地标硬件设施的保护

其一,保护好文物性质的传统文化地标。农村文化地标,是指在农村地区具有独特文化内涵、能够代表当地文化特色和传统、具有显著标识性和重要意义的事物、建筑或场所。加强传统村落的文化遗产保护,需要对传统村落中的历史建筑、古迹、文物等进行详细的调查和登记,保护那些具有重要历史和文化价值的元素。

其二,保护并利用好普通文化地标。环五桂山不仅有大量不可移动文物,还有大批的未列入文物名录的建筑。对这些地标需要科学管理,通过分类保护的原则展开保护。既不能因为过度保护给乡镇和村落带来额外的负担,也要避免其受到不当损坏丧失了未来的发展。很多村庄存有大量历史文化遗迹,有些村庄的历史文化脉络至今还比较清晰。它们不是文物,却是活生生的文化记忆,需要更为灵活的保护方式。既要将其保存下来,又要有效活化利用。同时,避免“静态消极保护”,陷入只强调保护而疏于活化的困局。

■三、推进乡村公共基础设施的改造

其一,通过做减法,将文化地标凸显出来。近些年,因为群众的用房需求增加,有很多文化地标周边出现了一些新的建筑。有些建筑过密、缺少通透性;有些建筑风格与文化地标风格差距较大,导致乡村的重要文化地标不清甚至不协调。要树立高质量发展不仅是经济的发展,也是社会、文化和生态相协调的发展。

其二,畅通血脉,完善水电等基础设施。乡村的建设需要水电管网等新型公共基础设施,它们的更新改造是古村落复兴的基础,能为乡村提供源源不断的资源。

作者系中共中山市委党校哲学和文化教研部主任,教授

杨超

实现从“物理串联”到“化学融合”的进阶路径

环五桂山示范带建设需突破传统“景点堆砌”思维,转向“文化赋能、产业共生、治理协同”的新范式。对内通过系统性规划与机制创新,实现资源价值最大化;对外以文化IP为核心,构建“可感知、可参与、可记忆”的品牌形象。最终,将环五桂山打造为大湾区“生态与文化双高地”,为“百千万工程”高质量发展提供“中山样本”。

■一、对内串珠成链:以系统性思维推动全域协同

1.规划引领:构建“一核四径多节点”空间格局。以“香山古韵”乡村振兴示范带建设为引领,依托岐澳古道的历史文化脉络和五桂山森林田园的生态基底,构建“核心引领、多径串联、全域联动”的“一核四径多节点”的空间格局。以五桂山为核心,围绕其规划出香山文化径、游乐径、徒步径、观水径这四条主题游线,作为串联区域内各个景点的关键脉络,同时在沿线重点打造传统村落,如南朗街道崖口村、三乡镇古鹤村等,将其转化为具有独特文旅功能的特色节点,形成“以线串点、以点带面”的协同发展模式。通过这种空间布局,有效整合区域内的资源,避免资源分散和重复建设,实现资源的高效利用。

2.交通互联:构建“快进慢游”的交通网络。交通的便利性是影响区域旅游发展的重要因素,打造以内环步道四大主题游线为骨架的全域慢行系统,同时升级环五桂山旅游公路,构建“快进慢游”的交通网络,不仅能提升游客的可达性,还能为游客提供多样化的出行体验。在步道沿线增设绿道驿站、智慧导览标识等设施,为游客提供休憩、咨询等服务,增强游客的体验感和满意度。

3.产业协同与互补:构建“全龄化+全季节”产业生态圈。从产业互补和协同发展的角度出发,打破镇村之间产业同质化的困境,实现资源的高效配置。在五桂山腹地村落,如桂南村,利用其丰富的自然和农耕资源,打造“自然教育+农耕体验”的研学基地,与中山的高校合作开发课程体系,吸引大湾区中小学的研学团队,发展研学经济。依托五桂山优越的生态资源,引入知名的野奢民宿品牌,如“大乐之野”“西坡”等,建设低密度高端度假区,并配套星空露营、森林疗愈等特色业态,满足都市高净值人群的休闲度假需求。推动“农业公园化”,将部分种植基地升级为“四季花海观光园”,开发花艺、茶艺等体验项目,延长农业的产业链和价值链,实现农旅融合发展。

4.资源整合与共享:建立“政府+智库+民间”协同机制。在文化资源方面,成立“环五桂山文化资源保护中心”,联合知名大学、广东省非物质文化遗产保护中心等专业机构,对岐澳古道碑刻、客家山歌、红色遗址等文化资源进行数字化建档,并将其转化为沉浸式体验场景,如古道AR导览、山歌实景演出等,提升文化资源的吸引力和利用价值。在生态资源方面,划定五桂山生态保护红线,建立“生态银行”机制,通过鼓励村民参与护林、环境监测等工作并给予经济补偿,实现生态保护与村民收益的有机结合。

5.强化统筹与协调:构建“纵向贯通+横向联动”治理体系。设立环五桂山示范带建设小组,由市农业农村局、文旅局、自然资源局等多个部门联合办公,制定《环五桂山区域产业准入负面清单》,加强对区域内产业发展的规划和管理,避免重复建设和生态破坏。推行“村民议事厅”制度,通过“积分制”鼓励村民参与环境整治、民宿经营等工作,探索“村集体+企业”的合作模式,让村民真正参与到示范带的建设中来,共享发展红利。

■二、对外打造亮丽文化名片:以文化IP驱动品牌跃升

1.文化挖掘与展示:构建“香山文化叙事体系”。深入挖掘香山文化的核心符号,如孙中山精神、侨乡文化、岭南农耕文明等,将其融入示范带的建设中,打造“一村一主题”的文化IP。例如,将南朗街道左步村定位为“孙中山童年足迹体验地”,开发情景剧《少年逸仙》,用好孙中山故里旅游区、中山影视城等文化平台,通过多种方式,让游客能够更直观地感受孙中山文化资源、香山文化的魅力。同时,利用数字化技术,建设“云端五桂山”数字平台,运用VR技术复原岐澳古道的历史场景,上线“香山文化数字博物馆”,并在抖音、B站等平台推出“探秘香山”系列短视频,吸引年轻受众,扩大品牌的影响力。

2.品牌塑造与推广:实施“三级品牌矩阵”战略。设计统一的视觉标识,以五桂山轮廓、岐澳古道等元素为基础,推出宣传口号“环五桂山・岭南原乡”,提升品牌的辨识度。积极申报如“天然氧吧”“生态旅游示范区”等独树一帜的称号,提升品牌的美誉度。升级“金色大地音乐会”,融入大地艺术装置、森林音乐会等跨界内容,打造大湾区文旅新地标。推出“香山文化深度游”精品线路,串联孙中山故里旅游区、古村落群、非遗工坊等景点,提供“管家式”定制服务,满足高端文化消费市场的需求。

3.区域合作与交流:融入“大湾区文旅共同体”。与珠海会同村、深圳大鹏所城等周边地区联合推出“珠江口古驿道文化走廊”,整合三地资源申报文化遗产预备名录,提升区域的整体知名度和影响力。与广深珠旅游企业合作开发“湾区周末通票”,凭票可享环五桂山民宿折扣、免费接驳巴士等服务,激活大湾区“2小时微度假”市场,实现客源共享和互利共赢。

4.服务提升与品质保障:打造“无界服务”体验。开发“环五桂山”小程序,集成预约导览、电子讲解、应急救助等功能,设置多语种服务界面,满足国际游客的需求。推行“香山服务标准”,对餐饮、住宿、导游等环节制定星级评价体系,定期发布“红黑榜”,倒逼服务升级,为游客提供优质、高效的服务体验。

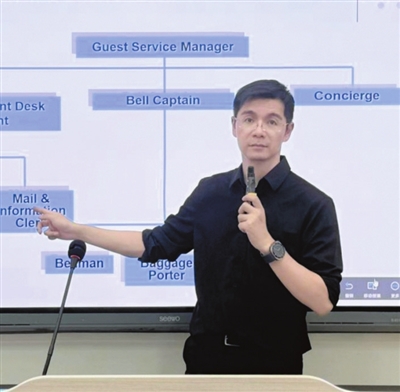

作者系中山职业技术学院经管学院副院长,现挂职甘肃省嘉峪关市文旅局副局长

易力

强化文化版块叠加效应,形成体系化IP

古村落不仅是地域历史文化和精神的记载,更是富含当代文旅价值的宝藏。以南区街道北台村为例,该村是著名侨乡,拥有空军历史文化、侨乡文化、侨房建筑文化、詹园园林文化等特色文化资源。作为中山市高标准打造环五桂山“百千万工程”高质量发展示范带的重要一部分,北台村应把握机遇通过资源整合和形象设计提升古村落当代文旅价值,促进古村落历史风貌保护和当代文旅发展和美交融,推动乡村振兴高质量发展。

北台村的历史建筑风貌由于不具备差异化的优势,因此不能作为北台村IP的文化核心,但它绝对是不可或缺的文化背景之一。同样,具有较高知名度的詹园,虽属于北台村,但也因不具备历史原真性,因此只能作为次要的特色文化元素。北台村既有历史感又具备原真性的文化资源非“空军之乡”莫属。它不仅是北台村人的骄傲,也是中国军航史上的令国人自豪的光荣历史。应将上述三个特色文化转化为彼此关联的文化版块,并以此形成体系化的北台村IP,促成北台村的价值再现。

■一、以点带面的“空军之乡”文旅资源整合策略。北台村最核心的历史文化价值主要体现为清末民初北台村涌现出的爱国志士们对中国军航事业的杰出贡献。所谓“一方水土养一方人”,这段光荣的历史和北台村的传统文化土壤有着血脉的关联,也与其他侨乡形成了差异。从原真性层面看,三大版块中“空军之乡”作为首要的文化亮点无疑具有显而易见的可信度和识别度。这一版块中杨著昆、杨仙逸和杨官宇是最重要的元素,恰好杨仙逸和杨官宇的祖居近邻(中间隔着一户),门前就是著昆街。若将这两家打通,在保持原貌的基础上共同形成“空军之乡博物馆”,则北台村的核心文化价值再现便有了根基,该版块的其他元素也可由此顺利展开。以此为核心点,一方面将军航英杰的故居以及村头名人广场联系起来形成核心的爱国之旅文化版块;另一方面与珠海的“中国国际航空航天博览会”建立适当关联,同时通过适当的政策让利,吸纳高质量的航空航模企业入驻,尽早建成“空军(民用航空)文化基地”,通过培训、游学、考证、节庆等具有较强互动性质的特色活动,可吸引周边城市游客,完善“空军之乡”完整内容资源建设,打响这一版块的知名度。

■二、相辅相生的“孝道典范”文旅资源整合策略。北台村孝文化版块中,詹园是一个孤立的知名景点。鉴于詹园的知名度,北台村的孝道文化版块应以詹园为主体形象,打通詹园和北台村的经营壁垒,以詹园为典范和始发地向村内辐射,北台村则作为文化根基,彼此联动,发展成为孝道典范版块。

■三、协同叠加的“香山名侨”文旅资源整合策略。北台村属于非典型性古村落,清代以前的建筑并不多,但可运用协同效应整合出独特性。首先通过排查、收集、汇总,整理出较为完整的北台村侨乡文化体系,比如包括不可移动文物、历史建筑和传统风貌建筑在内的古旧建筑系统及其分布和侨文化装饰特色等物质文化遗产;以及著名华侨的史料故事、侨乡风俗、本地特产、传统手工艺、美食、节庆、民俗、传说、谚语、方言、童谣等非物质文化遗产。将这些文化资源系统呈现出来作为中山侨乡民俗文化的完整展示点。其次,为了突出历史建筑这一文化元素,可将建筑与著名侨商和侨乡乡愁关联,赋予历史建筑更多的当代文旅魅力。再次,与紧邻且极具文化同质性的曹边村联合打造,形成更大规模的文化联合体以便扩大影响力。这样,看似平常的侨乡建筑将活化为有故事可讲的文旅平台。

“空军之乡”“香山名侨”和“孝道典范”三个各有表述重点的文化版块彼此关联,形成了叠加效应。再通过业态调整进行活化,通过功能置换进行固化,可延展出诸多相关的文化产业。再通过形象识别系统的合理设计和管理加以突显,将共同建构起一个具有极强识别度的北台村独特文化体系。

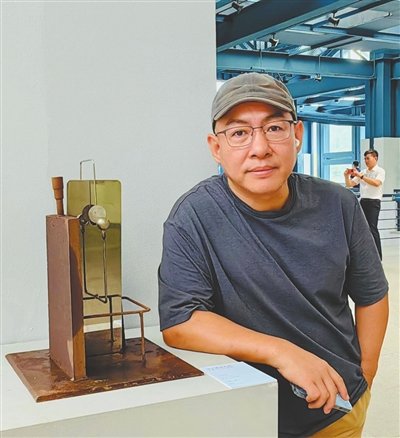

作者系广东开放大学讲师。本文摘自《广东开放大学学报》(总第168期),有删节

中山日报微博

中山日报微博