开栏语

香山“山”“海”辉映的地理环境,中原文化和海洋文化碰撞融合,孕育出兼收并蓄的独特文化秉性,这里曾经是东西方文化碰撞交融的前沿阵地,深刻影响了中国近代历史进程。作为中山文化新地标的岭南书院·中山市香山书院,正系统梳理本土历史文化资源,面向公众持续输出中华优秀传统文化通识、本土文脉、自然博物等系列课程。即日起,本报将推出“香山书院大讲堂”专栏,弘扬历史文化,赓续香山文脉,分享课堂精髓,以飨读者。

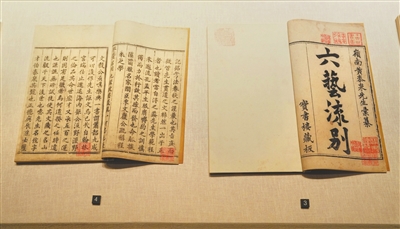

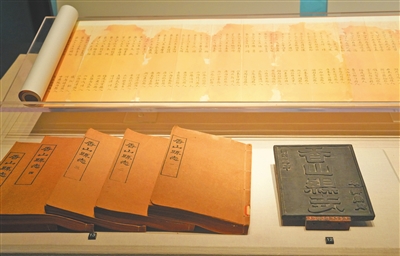

作为明代岭南儒学集大成者,黄佐不仅是香山文脉的重要坐标,更以“著述等身、桃李盈门”的成就构筑起岭南文化的精神底色。这位被《明史》立传的鸿儒,是文学家、理学家,也是地方志专家,其著作众多,名播海内,《四库全书总目提要》及《四库全书简明目录》均有黄佐名著《泰泉集》的提要,其创立的“理气一体说”在程朱理学与阳明心学交锋的浪潮中独树一帜。颇为遗憾的是,曾与王阳明“数相辩难”的学术巨擘,其家族墓群直至2024年第四次文物普查才重现于世,其生平著述亦长期湮没于历史褶皱之中。

2月9日,春节后香山书院首场重磅讲座便是邀请中山大学中文系教授董上德,为书友们开启“遇见先贤”重磅系列课程之黄佐篇,首讲《黄佐的人生经历与正德、嘉靖朝历史的变迁》,从时代的宏观角度,讲述了黄佐的人生变迁、治学人生,以及他与正德、嘉靖朝历史的紧密联系。

这是董上德教授在倾心编撰《香山文脉丛书·黄佐卷》后,首次面向公众较为系统和完整地讲述黄佐其人其事与他身后的时代。他的讲座如同打开一扇时空之门,让我们能穿越历史尘埃的遮蔽,真实地触摸到一位儒者在科举沉浮与家国担当中淬炼的士人风骨。循着庞杂历史典籍中颇难寻得的字句,我们才终得以在四百多年后,一窥这位“岭南昌黎”在历史长河中的真实投影。

“这是我第一次讲黄佐,更是第一次回到黄佐的家乡‘香山’讲黄佐。”在这场讲座中,董上德为香山文脉研究注入了新视角,让大家从时代宏观角度看到了一个“立体”的黄佐,也发现了岭南文化的深层魅力。

讲座中,书友们了解到了黄佐不为人知的诸多方面。比如,黄佐一生作品颇丰,但因为多为学术专著,流通性弱,使得他鲜有著作成为流传广远的大众读物。然而,正是这些学术著作,构筑了黄佐作为一代文化巨匠的坚实基础。再加上黄佐本人涉猎太广,经学、方志、教育均有建树,反而模糊了公众认知。但正是这种跨界特质,让他成为明代岭南罕见的“通才”。相较专注哲学的陈白沙,他更像一位躬身入世的“文化工程师”。

董上德表示,黄佐的研究领域广博,五讲可以涵盖的内容很多。在其后的讲座中,他将从《黄佐散文的特色与成就》《黄佐诗歌的情调与意境》《黄佐心目中的“广州人物”》《黄佐的理学及其与王阳明交往的意义》,多个角度为中山读者拨开历史尘埃,回归明代的历史场景,以黄佐及其家族为个案,重新审视一个岭南人在明代历史舞台上的角色和贡献,呈现出香山先贤的模样。

在构建课程内容时,董上德主要以黄佐的文学、经学和时代关联为三大核心框架,“以小见大”的叙事,串联起庞杂的学术体系,将在生动的细节中为书友呈现黄佐的多维形象。在董上德看来,黄佐既是治学严谨的经学家,也是心系家国的实践者。他关注社会现实,著书立说的根本目的是推动社会改良。这种“经世致用”的精神,至今仍有启示意义,而这也成为首讲黄佐的意义所在。

●对 话

在黄佐系列讲座第一讲后,中山日报对董上德教授进行了专访。

●中山日报:很荣幸邀请到您来到香山书院大讲堂!您第一次参观香山书院,感受如何?

◎董上德:香山书院让我有意外之喜。这里空间开阔、建筑典雅,尤其大讲堂内萦绕着浓厚的书香气息。我感觉在广东的书院中,香山书院的文化氛围独树一帜,能在这里交流让我倍感荣幸。

●中山日报:您深入研究并编著了《“香山文脉”丛书·黄佐卷》,如何评价这位历史人物?

◎董上德:黄佐是明代岭南极具影响力的学者,我们讨论他不是为了重塑形象,而是还原其应有的历史地位和社会名望。他留下的大量著作和精彩深刻的见解,足以证明他的学术价值。我们希望通过研究推广,能有更多人关注他,进而更深入地了解他、研究他。

●中山日报:黄佐祖籍香山,求学足迹遍布多地。他对香山文脉的影响主要体现在哪里?

◎董上德:黄佐的曾祖父在香山做了许多善举,而“善”本身具有一种文化魅力,能够感化和影响他人。黄佐的祖父和父亲都是文化修养深厚、见解独到的人,他们对黄佐的成长产生了深远的影响,这一点黄佐自己也承认。黄佐是香山籍,这一点毋庸置疑,甚至他的祖父在写书时,署名都会带上“香山黄瑜”,可见他们对香山有着深厚的归属感和自豪感。

我们不能简单机械地将某一种文化与某一个人直接挂钩,但这种文化的影响是无形的、潜移默化的。可以说,他不仅受到香山文化的滋养,更深受中华传统文化的熏陶和影响,这两者共同塑造了他的思想与人格。

具体到黄佐的治学和为人,香山文化对他的影响可以从他的作品中窥见一斑。比如,他的诗歌中常常提到香山,也会描绘岭南的风物。这不仅体现了他对岭南的深厚感情,也反映了他对家乡香山的独特认知。他对祖籍的自觉意识非常强烈,这种情感在他的著作中得到了充分体现。

从这一点来看,今天我们回到香山讨论黄佐,具有特别的意义。这也是我第一次在香山讲黄佐,甚至可以说是我第一次系统地讲述黄佐。非常感谢香山书院提供了这个机会,五讲的内容对我来说压力不小。但无论如何,我希望通过这次讲座,能够让更多人了解黄佐的贡献,感受香山文化的独特魅力。

●中山日报:您提到黄佐是“斜杠人物”,在讲座中希望呈现他怎样的形象?

◎董上德:关于黄佐可以讲的话题很多,他首先是一位很有见解的学者,同时也是一个很关心政治,对社会、政治和历史有担当的人,他对现实怀着深切的关怀,以及对社会弊端有着清醒的认知和判断。他所撰写的众多书籍,最终目的都是为了让社会不断改良改善。

●中山日报:当下重新认识黄佐有哪些现实意义?

◎董上德:黄佐给我们的启迪是,一个人不能脱离时代,应该观察时代、融入社会,不然即便成为大学者也难以形成气候。另外,他带给现代人的启示,还要有定海神针般的自觉,不受歪风邪气影响,做好自己并清楚自己所做之事,这种自觉意识是一个人成熟的标志。我们现在谈论黄佐,正是想在先贤身上汲取正能量,鼓舞我们继续投入社会、融入时代。

●大讲堂小笔记

在董上德教授看来,黄佐是一位“被低估的岭南大儒”,他不仅是一位“斜杠人物”,而且一生涉猎广泛,著作等身,其人生历程更跨越了两个朝代,因而可讲之内容极为丰富。以下摘录讲座中的几个片段,希望能让读者窥见这位大儒的思想光辉。

◎历史“咖位”

清代的《文苑传》中收录了黄佐,不仅如此,他的两位学生欧大任、黎民表也一同被记载。与黄佐同属一个阵营的,还有大名鼎鼎的明代散文家,如李攀龙、王世贞等。可见,清代编写明史的史官,将黄佐及其两位学生视为明代第一流的文学家。然而,或许是因为黄佐著作太多,一般读者很难读到,导致他在一定程度上被低估。直到2024年,广东考古工作者发现了黄佐的家族墓地,才引起了更多人的关注。

黄佐一生主要经历在正德和嘉靖时期,他几乎与嘉靖朝45年同时走过,对正德朝也有诸多了解。他既是这段历史变迁的参与者,也是有一定影响的文化人、学者和经学家,甚至嘉靖皇帝都知晓他。

◎家学渊源

黄佐曾写过《自述先世行状》,其中提到关于家族的两个传说。其一,家族是蜀汉黄忠的后代;其二,与北宋著名文学家黄庭坚同族。但黄佐严谨地表示无法确认或否认这两个说法。

黄佐的祖父黄瑜,专心读书,曾著有《双槐岁钞》,书中针对朝廷腐败现象提出“正心”的要求,因此得罪权贵,险些被查办。幸运的是,他遇到两位贵人出力救了他。后来,黄瑜做了福建长乐知县,在任期间,他捐出俸禄办学,教化民众,甚至连强盗都被他感化。但因拒绝当地权贵索贿,被出难题,最终无奈回广东。在回广东的路上,曾被他教化的大盗一路护送他。回到广州后,黄瑜在庭院种了两棵槐树,自称为“双槐老人”。种槐树有特殊寓意,在唐代,槐花盛开时正是应举之时,双槐寓意父子或兄弟同时登第。黄瑜希望子孙能多种一棵,凑成三棵,这源于苏轼为学生王巩所作的《三槐堂铭》,文中王家先祖王佑种三棵槐树,期望家族能出三公这样的高官,后来果然应验。

◎儒者风骨

黄佐是一位儒学集大成者,也是一位密切关注着时事、心怀天下的士人。他所处的时代朝廷腐败严重,权臣当道,社会动荡不安。在这样的历史背景下,黄佐求取功名的道路也颇为曲折。正德八年,黄佐准备上京考试,父亲黄畿陪同,结果中途黄畿在江苏仪征病死,黄佐扶灵回岭南,耽误了考试。正德十五年,黄佐再次准备考试,又碰上正德皇帝去世,停考。直到嘉靖元年恢复考试,黄佐顺利考中举人,嘉靖二年考中进士。

黄佐对他所经历的这段历史有着深刻的看法。他认为明初洪武时代朱元璋规定的“君臣同游”很重要,皇帝可借此与大臣交流治国之道、接受文化熏陶,而后来这一祖训被荒废,导致皇帝越来越放肆。他还观察到社会风气的变化,看到很多人去严嵩府第,联想到林大钦的《廷试策》中提到的忠臣逆耳之言。此外,黄佐和父亲黄畿生活的时代,对建文帝的话题十分敏感,但他们曾偷偷谈论广东惠州的王度,王度在朱棣篡权时曾与方孝孺密谋对付朱棣。黄佐为此写了《革除遗事》,记录建文帝那段历史。

黄佐还关注到社会风险,他指出当时人们“居下窥高”“得陇望蜀”的贪婪心理,这折射出明代中期因商业发达,地域雄心成为普遍社会现象。在书院文化方面,黄佐建造了许多书院,如泰泉书院、千顷书院等,他认为办书院的目的不仅仅是让年轻人读书做官,更重要的是让他们成为有道德的君子。

黄佐作为明代正德、嘉靖年间的重要人物,无论是他的家世、所处时代的经历,还是在文化和政治观念上的贡献,都值得我们深入研究和铭记。他的一生,既有对家国命运的深刻思考,也有对文化传承的不懈追求。

中山日报微博

中山日报微博