统筹/本报记者 王帆

采写/本报记者 杨健 李鑫

本报记者 文波 罗杨鸿

建议加强对拔尖创新人才的科学遴选

“遴选拔尖创新人才要摈弃‘唯智主义’的传统观念,要着眼学生的发展后劲和冒尖潜能,要有科学的遴选评价指标。”在今年市两会期间,民盟中山市委会带来集体提案《关于中山市基础教育拔尖创新人才贯通培养的建议》。

市政协委员、民盟中山市教体支部主委、中山市教育教学研究室创新人才培养部部长张华表示,当前,中山在拔尖创新人才培养上面临着挑战,现行教育体制下,需要加强对拔尖创新人才的识别和个性化培养。

“取消入学选拔,小学、初中实行派位,班级分层教学也基本被取消,这些措施保证了教育公平,但因缺少因材施教的机会,对于拔尖创新人才的成长不够有利。”张华表示。

应如何培养拔尖创新人才?民盟中山市委会提出了有针对性的建议。

“选好苗子是培养好苗子的前提,科学遴选是拔尖创新人才培养的基础工程。”张华介绍,需要重视人才遴选构建,从源头进行科学选拔,遴选拔尖创新人才要摒弃“唯智主义”的传统观念,要着眼于学生的发展后劲和冒尖潜能,要有相对科学的遴选评价指标。

同时,要尊重学生个性,赋予其发展空间。“拔尖创新人才群体往往都有独特的自身个性,个性没有好坏之分,只有是否尊重和是否恰当利用的区别。”张华表示,学校的教学管理,应当给予拔尖创新人才恰当的个性发挥空间,让个性成为自身发展的有益助力。

加强课程支撑,也是拔尖创新人才培养的关键一招。民盟中山市委会建议,培养拔尖创新人才,要从“零敲碎打式”的教师个人行为,转变为“整体规划式”的学校集体行为,要从“问题指导式”的课后辅导,转变为“专题研究式”的课中教学。

此外,学校可创新教育形式和教学管理,打破常规的管理手段,提供相应的制度保障。

“现行教学管理制度应当为了适应拔尖创新人才而作出某些调整,比如对某一学科学习成绩突出的学生,允许提前免学;对于一些普遍性的作业,允许他们不做不交;对于他们的特殊学习需要,图书馆应大力支持等。”民盟中山市委会建议,优秀人才培养,须打破常规的管理手段、提供相应的制度保障,以灵活有效的方式来管理。

建议填补中山市职业本科教育的空白

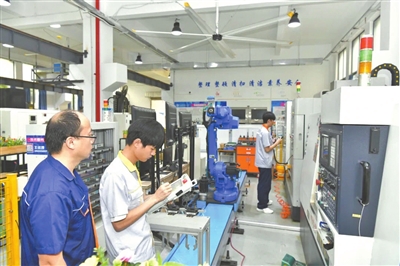

随着粤港澳大湾区建设的深入推进,中山正处于产业转型升级和高质量发展的关键期,对高素质技术技能人才的需求日益迫切。

市人大代表、沙溪理工学校老师袁超建议加快建设中山市职业本科院校及推动中职学校中高本衔接教育。

袁超表示,当前,中山职业教育层次结构不完善,中职学校毕业生升学通道受限,制约了职业教育的吸引力和可持续发展,也难以满足产业转型升级对高层次技术技能人才的需求。

袁超建议,要加快职业本科院校建设,建议市政府推动中山职业技术学院、火炬职业技术学院升格为职业本科院校,填补中山市职业本科教育的空白,同时围绕中山重点产业设置本科专业,培养高层次技术技能人才。

另外,可推动中职学校与高职院校、职业本科院校建立贯通培养机制,探索“中职—高职—职业本科”一体化人才培养模式,为中职学生提供更多升学机会。

“中山可加强政策支持和资金保障,设立专项资金,支持职业本科院校基础设施建设、师资队伍建设、课程开发等。”袁超表示,同时可鼓励企业参与职业本科院校建设,支持校企共建实训基地、研发中心等。

中山可优化职业教育资源配置,推动职业本科院校与中职学校、高职院校建立职业教育联盟,实现师资、课程、实训设备等资源的共建共享。并且,要提升职业教育的社会认可度,应加强职业本科教育的宣传,改变社会对职业教育的偏见。

在今年市两会期间,政府工作报告指出,2025年,要开展职普融通试点工作,推进市域产教联合体和行业产教融合共同体建设。

袁超表示,产教融合关乎中山产业转型升级,中山在智能家居、光电装备、健康医药等产业领域具有明显优势,但职业教育和产业需求的对接不够紧密,仍存在学校专业设置与产业需求脱节、企业参与度不高、实训资源不足等问题。

他建议,可建立“产业需求导向”的专业动态调整机制,由相关部门联合行业协会,定期发布重点产业技能人才需求白皮书,指导职业院校优化专业设置;可加大政策激励,推动企业深度参与:对参与共建产教融合实训基地、提供学徒岗位的企业,给予税收减免或专项补贴,并纳入“中山市优质企业”评选指标;可打造区域性产教融合示范平台,依托火炬高新区、翠亨新区等产业集聚区,建设共享型实训中心,实现院校、企业、科研机构资源互通。

建议推动“体育+研学”融合

今年中山两会期间,市政协委员、中山纪念中学教师、中山市定向运动协会会长代为建议构建“体育+研学”融合模式,以“体育+研学”为切入点,构建全域化、特色化、可持续的青少年成长支持体系,为粤港澳大湾区人才培育提供“中山方案”。

据悉,“体育+研学”是一种将体育活动与研学旅行有机结合的教育模式。该教育模式以体育为载体,组织青少年参与各类体育相关的实践活动。在这个过程中,学子们不仅能够进行身体锻炼,提升体育技能,还能深入了解体育文化、历史、科学等方面的知识。这个模式通过研学实践深化认知,实现“体教融合”。

“中山作为大湾区的重要节点城市,拥有深厚的历史文化底蕴和丰富的体育教育资源。”代为介绍,目前,中山市全面落实中小学生每天校园体育2小时,推进每天1节体育课,为“体育+研学”的开展奠定了良好基础。

但是,目前中山“体育+研学”活动,仍处于初步探索阶段,规模有限,同时师资短缺、专业性弱,并且存在资源分散、整合不足等问题。

代为表示,中山部分学校和机构,虽已开展“体育+研学”活动,包括组织学生参与户外徒步、户外骑行、定向越野和户外拓展等体育研学活动,但多为零散尝试,缺乏系统性规划与长期坚持,未形成广泛影响力和规模效应。

另外,目前中山缺乏既具备专业体育技能,又掌握研学课程设计与指导能力的复合型师资。体育教师难以开展深度研学课程,研学导师在体育教学与安全指导上存在短板,这些都限制了活动质量的提升。

代为表示,“中山市虽然拥有丰富的自然和人文资源,如拥有板芙里溪村、南区曹边村和五桂山南桥村等适合开展体育研学的村。但目前学校、社会资源之间缺乏有效整合,场地、设施等资源利用率不高,尚未形成完善的‘体育+研学’资源体系。”

“体育+研学”的教育价值,也存在认知不足、参与度低的问题,社会资本和力量参与建设的热情也有待提高。

为解决这些问题,代为建议,可构建“中山特色”体育研学课程体系,如小学阶段,以“趣味运动+文化感知”为主线,开发板芙镇里溪村的红色文化定向越野、迪茵湖的帆船体验和五桂山户外徒步等课程;中学阶段可结合“红色教育+团队挑战”,设计民众街道省级示范村的定向越野、翠亨村孙中山成长路径探索和苏炳添飞人馆等项目。

与此同时,可开发“中山体育研学地图”小程序,集成AR实景打卡、运动数据记录、研学任务挑战等功能,增强互动性。

在加强社会参与度方面,可成立“中山青少年体育研学联盟”,整合省级和市级研学基地、户外公园、各镇街美丽乡村和户外拓展基地等资源,打造“周末体育+研学营”模式。

在创新“体研融合”品牌活动方面,年度主题赛事领域可举办“香山少年挑战赛”,设置定向越野挑战赛、家庭马拉松接力赛、崖口稻田骑行、非遗武术展演等环节,融入乡村振兴、生态保护议题。

在跨城联动计划方面,可与其他城市合作开展“湾区少年闯关行”,通过帆船训练营、岐澳古道探秘等活动促进文化交流。并可建立科学评价与激励机制,推行“体育研学成长护照”,记录学生参与时长、技能认证、实践成果,纳入综合素质评价体系;设立“阳光少年奖学金”,对在体育研学中表现突出者给予研学基金奖励等。

此外,代为还提出将体育研学纳入课后服务采购清单、设立市级专项基金、制定《中山市青少年户外研学安全管理办法》等建议。

“希望通过三年实施周期,预计实现全市青少年体质健康达标率提升至95%以上;打造5个省级体育研学示范基地,年服务学生超10万人次;形成‘湾区少年’品牌IP,助推中山文旅体产业融合发展。”代为表示。

中山日报微博

中山日报微博