大抵是小时候穷怕了,对吃,就有了天生的热爱。

我从小生活在一个叫朴塘的江南小山村,跟随父母及外婆在村子里长大。父亲是乡村中学教师,母亲最初在省城工作,生了我们姐弟几个后,回到村子里做赤脚医生。这种半边户家庭,最大的苦难就是吃不饱,饿不死。

从小学到初中,随父亲在镇上的平背中学生活,跟着父亲吃食堂。学校食堂有教职员工的,有学生的。学生食堂是好不到哪里的,厨师大都顶职而来,根本没学过什么厨艺,更谈不上对工作有多热情。后勤人员嘛,跟学校上层多少有点牵扯不清的关系。

正是在这样的环境下,我们从小在饥饿中度过,对美食的那种馋,不是一般人能够理解的。其实,我们眼里的“美食”,也无非是碗中有肉,有油水,有足够下饭的分量。

每到周末,父亲会从安平墟或平背墟买点猪肉,有时还会带条草鱼、一斤煎豆腐回家。这已经是当时农村生活场景中,难得的盛事。母亲每周煎了肉,俗称油渣,会留着给我们吃。剩下的,还会用辣椒粉干煸,玻璃瓶装着,给我们带到学校吃。

后来,到长沙读书,每次离开家乡,母亲都会做很多的坛子菜给我带上。每次临行前,母亲会打开箱子,看能装多少进去。多了,担心我们拿不动,少了,生怕我不够吃。这就是母亲,一生都在爱与被爱中默默关心她的子女。

多年过去,父母离开了人世,我们也进入了中年。对父母的爱,开始有了新的理解。母亲的厨艺虽然谈不上有多好,却让我们打心里对美食有了特别的记忆。时至今日,我写美食的万千文字里,最美妙的应该还是妈妈的味道。

从小好吃,家里吃完饭,总喜欢赶到百米开外的外婆家里。外婆生了十一个孩子,三个舅舅都在十一岁这个坎上离开了人世。我无法想象外婆的内心对失去亲人是一种怎样的痛。父母结婚后,母亲留在家,算是对外婆最长情的陪伴。

在外婆家里的饭桌上,四季有我喜欢吃的干萝卜丝蒸猪大肠、擂辣椒、扎芯肉等。那些年,我的胃仿佛一直是空的,永远一副饥饿的样子,焦急地等待每一次投喂。在那样的岁月里,作为外婆心头的满孙,在吃饱方面对我的偏爱,虽有别于常理,但也可以理解。这也为我今日的胖,打下了扎实的基础。

三十岁后,我离开故乡,到南方工作。除了猪肉,我以前是不吃鸡、鸭、鱼等鲜活动物肉的,只钟爱于吃豆制品,如水豆腐、煎豆腐、豆腐乳、香干子等,像上辈子是佛家弟子一样。后来,跟随第一个东家,开始尝试各种各样的顺德美食,比如经常去到大良的顺峰山庄、北滘镇美的大佬何享剑老爷子开的鱼庄大肆朵颐,瞬间被顺德的美食带入了一种全新的体验中。至此,我一发不可收拾地爱上了南方的美食。食在广州,厨出凤城,绝不是一句吹牛话了得的。

多年后,我去到广东佛山的白坭镇生活,这里溢满疍家文化的西江美食,颠覆了我对美食的认知。

2021年,我的体重接近两百斤,才发觉岁月至此,已是中年。油腻一词,成了心底的阵痛。一米七的身高,每一厘米都承载着十多斤肉时,我开始审视自己的人生。我一再谢绝老板的挽留,决定离开这个有吃有喝的岗位。我嘲笑自己,一个人连“喝水都长肉”时,何其痛苦。

都是因为美食惹的祸。

一个人对美食的嗜好,无法走出身体所不能承受之重。

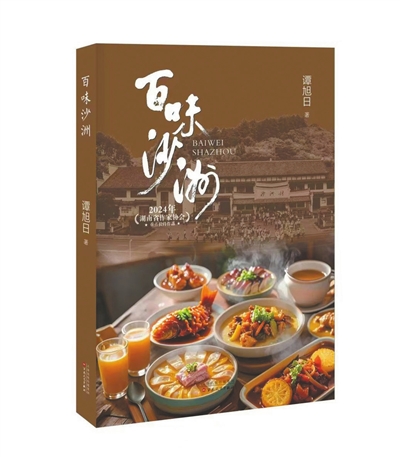

2023年,我回到湖南郴州,来到沙洲村。沙洲村是“中国美丽休闲乡村”“中国少数民族特色村寨”,这里因发生了“半条被子”的感人故事而闻名全国。沙洲村的美食,更是令人徒生敬意。虽说,我在这里不再胡吃海喝,但随着时日的不断加深,对沙洲村的美食更是有了新的理解。在这个红色小村中,所有的美食,都是一锅富民、安邦的菜,一锅新时代乡村振兴的菜。

当时光穿透食物,当滁河的水在岁月的深情中流逝,红色沙洲就有了岭南气象,湘南的厚度。《百味沙洲》所写的每一道菜,都与沙洲的风土、人情、风物相关联。从这些食物中,可以读出在新时代乡村振兴过程中的奋发有为的中国味道和力量。

百味沙洲,所有的滋味,都是我心底的乡愁。

注:本文为《百味沙洲》自序,有删减。

中山日报微博

中山日报微博