5月12日是国际护士节,中山市博爱医院新生儿科副主任医师黄伟棠,今年可以安安心心在家陪做护士的妻子范琼丹过节。

作为第十批中山援藏医疗队的一员,黄伟棠前不久刚与新一批援藏医疗“战友”交接,返回阔别一年的家乡。5年前,中山市博爱医院麻醉科护士长范琼丹,跨越3000多公里,踏上援藏之路;去年4月,黄伟棠拿起援藏“接力棒”,奔赴西藏开展医疗工作。

他们用专业与热爱,在青藏高原架起了守护生命的桥梁。范琼丹牵头成立护理质控小组;以黄伟棠为代表的援藏医疗团队,不仅在当地组建了新生儿(出生28天内)守产团队,更是在援藏期间实现了新生儿“零”死亡。

■夫妻援藏接力是爱也是责任

黄伟棠夫妇与西藏的缘分,可追溯到11年前。

当时新婚的黄伟棠夫妇在纳木措的碧波与日喀则的雪山间,结下了与西藏的不解之缘。宁静、美丽的西藏,在黄伟棠看来,是一个梦想可以到达的地方。黄伟棠回忆道:“那时就觉得,这个地方我们一定会再来一次。”

2019年年底,范琼丹主动报名,成为第五批中山援藏医疗队员。其间,范琼丹积极培训当地护理队伍,成立医院护理质控小组,多次开展护理技能培训考核和护理查房,将先进的护理理念融入当地医疗体系。

丈夫黄伟棠的支持成为范琼丹坚实的后盾。当时身为新生儿科医生的他,不仅独自承担起照顾两个孩子的重任,更常笑称“羡慕她能去西藏奉献”:“作为儿科医生,我深知藏区新生儿医疗资源的匮乏,心里其实早有向往,只是家庭责任在前,只能先支持她圆梦。”

时光流转至2024年,当第十批援藏医疗队招募通知传来,黄伟棠却陷入了犹豫——一边是藏区梦想,一边是家庭需要的责任。直到报名截止前夜,他才向妻子吐露心声。范琼丹的回应坚定而温暖:“当年我去援藏,你非常支持我,家里也照顾得井井有条。这次换我做你的后盾,双方父母也能帮忙,安心去援藏吧!”妻子的理解,也让黄伟棠心头的重担悄然卸下。

更让他决心前行的,是范琼丹从西藏带回的“一线见闻”:“她常说当地医疗条件落后,许多医疗设备缺乏,非常考验医生自身经验。而当地的医疗工作者,大多只有西藏自治区的执业医师证,很多治疗理念也没有及时更新,那里的孩子需要更专业的儿科医生。”于是,在援藏报名的最后一天,黄伟棠坚定地提交了报名材料。

■援藏期间实现当地新生儿“零”死亡

第十批援藏期间,工布江达县人民医院新生儿“零”死亡。谈及这一年的援藏成果,黄伟棠难掩自豪地说:“医疗救治充满未知,不到最后一刻,谁都不敢说‘零’死亡。”

时间拨回到2024年4月24日,刚到工布江达县人民医院的黄伟棠就发现,这里没有独立的儿科,新生儿抢救的各种工具也相当缺乏。于是,当务之急,是补齐各种救命工具。这前后,他用了差不多2周的时间,补齐了常用的球囊、面罩、喉镜、导管等急救工具,甚至还在中山市博爱医院的支持下配齐了重要的“生命线”——脐静脉导管,为新生儿“零”死亡奠定了基础。

“硬件”工具补齐后不久,便派上了大用场。

7月某个凌晨12时许,一阵急促的电话铃声惊醒了黄伟棠,他收到了一名产妇大出血需紧急抢救的消息。“产妇胎盘早剥,已经大出血,如果不及时终止妊娠将会陷入休克,孩子也会面临窒息风险。”谈及当时的情境,他仍心有余悸。

紧要关头,中山医疗团队当机立断,4分钟内快速完成胎儿娩出。当胎儿离开母体的那一刻,黄伟棠几乎同时将气管导管插上同步抢救。“手术前,我已经预判胎儿情况不容乐观。助手还没报出0心率时,我就完成了‘生命导管’的连接。”1分钟后,孩子的心脏重新跳动,黄伟棠及其工作人员都松了一口气。

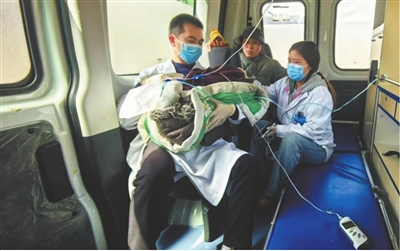

面对早产极低出生体重儿难题,黄伟棠也将“因地制宜”发挥到极致。暖箱的功率不足时,就采取暖箱里放热水瓶的方法克服低温,同时延长氧气管道在温箱里的长度,确保早产儿每一次呼吸都能得到稳定供氧,能安全转运至上级医院。

“为了抢时间,穿着睡衣披着外套冲进产房也再正常不过。”黄伟棠笑着说,整个援藏期间,第十批中山援藏医疗队累计保障99例产妇的分娩安全。在第十一批中山援藏医疗队抵达工布江达县那天,他也因抢救一名窒息新生儿而缺席迎接仪式。他坦言:“新生儿‘零’死亡的成果来之不易,我们得站好最后一班岗。”

■援藏不是终点是传承的起点

比硬件匮乏更难的是观念转变。

“你能想象他们给新生儿喂养糌粑?”黄伟棠激动地说,那个孩子才出生17天,父母就将糌粑调成糊状给孩子吃。孩子送来门诊时已经没有反应、心跳微弱,其父母口述病史也只说是鼻塞。最终,经过抢救才发现孩子是被糌粑呛住了。在日常随诊中,他也发现长期以糌粑喂养婴幼儿,会导致蛋白质摄入不足,出现生长发育落后的问题。在一次查房中,已经生过两个孩子的产妇,竟然使用甜茶粉喂养新生儿。这些现象让黄伟棠深刻认识到,改变当地传统的育儿观念刻不容缓。

于是,黄伟棠结合工作的实际情况,率先从医院的工作人员着手。

因此,自2024年5月起,凡是黄伟棠参与的分娩过程,都会带上才旦、冲拉两位徒弟,以及涉及新生儿领域的内科、外妇科医护人员。特别是对于两位徒弟的培养,更是走到哪带到哪,让他们的技术得到快速提升。如今,两名徒弟在新生儿救治方面已能独当一面。在他的带领下,工布江达县人民医院还组建了新生儿守产团队,为新生儿健康保驾护航。工作之余,他也积极对基层医务人员、托育机构开展培训,推动当地婴幼儿保健工作发展。

援藏不是终点,而是传承的起点。在援藏医疗事业中,无论是夫妇“接力”,还是一批批援藏医疗队的陆续奔赴,他们留下不仅仅是当时的医疗救助,更是推动了精湛医疗技术的传递,逐步实现援藏医疗“输血”帮扶向“造血”帮扶的转变。

中山日报微博

中山日报微博