1931年,九一八事变爆发,抗日战争拉开序幕。14年抗战期间,神州战火纷飞,山河蒙尘,中华民族在生死存亡的绝境中奋起抗争。在这场全民族抗战中,许多中山籍儿女义无反顾,投身烽火,以热血铸就忠诚,用生命捍卫家国。

看那战场之上,中山勇士冲锋陷阵,以血肉之躯抵挡侵略者的枪炮;文化战线里,中山文人以笔、镜头、歌声为枪,唤醒民众的觉醒;工商领域中,中山商贾以商援战,为抗战输送物资;海外侨胞心系故土,慷慨解囊,以侨血报国恩。虽然身份地位各异,却都怀揣着对国家的热爱、对民族的担当,在抗战的宏大画卷中留下浓墨重彩的一笔,用行动诠释“天下兴亡,匹夫有责”的担当。

时光流转,无论过去多少年,那段血与火的历史都不应被遗忘。值此中国人民抗日战争暨世界反法西斯战争胜利80周年之际,本报推出“中山魂·家国志——战火烽烟中的中山英雄”系列报道。让我们一同穿越时空,探寻中山籍先辈们在神州大地各领域的抗战足迹,感受他们的家国情怀,让红色基因代代相传,激励我们在新时代的征程上奋勇前行!

策划/统筹:查九星 吴森林 明剑 协办:中共中山市委党史研究室 鸣谢:中山市摄影家协会

80年前的今天,日本正式宣布无条件投降。中华民族取得了抗日战争的胜利。

在那段血与火交织的岁月里,中山——这座伟人故里、著名侨乡,涌现出许多投身抗战的英雄儿女。他们或冲锋陷阵,或以别样方式贡献力量,其中,郑景康、蔡尚雄、赵烈三位中山籍摄影师,以镜头为武器,在抗战历史上留下了浓墨重彩的一笔。

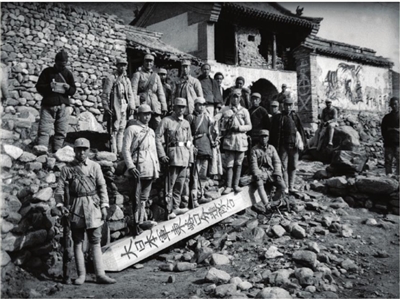

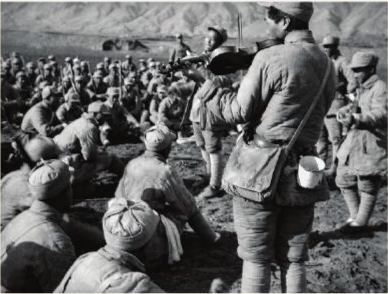

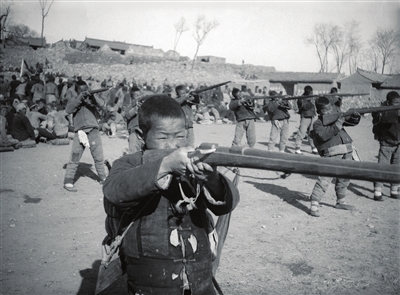

郑景康,用镜头捕捉革命的火种,展现了在延安的黄土高坡上,抗战军民上下一心、顽强不屈的斗志。蔡尚雄,深入抗战最前线,在枪林弹雨中穿梭,他的镜头下有我军占领东峪口的胜利喜悦。赵烈,在日寇的大扫荡中,为保护影像资料和战友,与敌人展开殊死搏斗,用生命捍卫了摄影人的尊严。

战场之上,枪炮声震耳欲聋,硝烟弥漫遮天蔽日,但这几位中山籍先辈的脚步从未停歇。每一次按下快门,都是对侵略者暴行的有力控诉,对军民英勇抗争的深情礼赞。

80年多过去,这些泛黄的照片依然散发着炽热的力量,这些战斗性与艺术性完美结合的作品,如同一部部无声的史诗,诉说着抗战的艰辛与辉煌。

它们是历史的见证者,让我们铭记那段不堪回首却又英勇壮烈的岁月;它们是精神的传承者,激励着我们在新时代不忘初心,砥砺前行,让抗战精神在新时代绽放新的光芒。

文/本报记者 查九星 图编/明剑

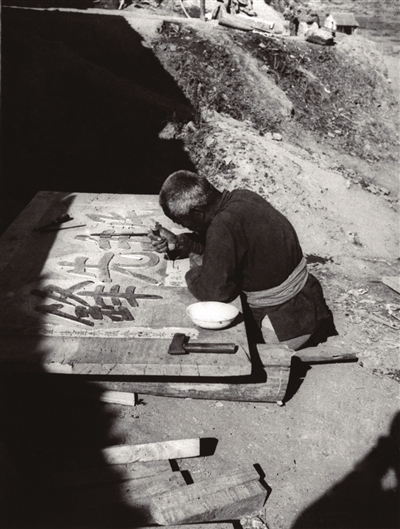

●郑景康摄影作品

【个人简介】

郑景康(1904—1978)

广东中山人。抗日战争爆发后,他由香港回内地。1940年底由周恩来、叶剑英介绍,从重庆奔赴延安。在延安期间,他先后在八路军总政宣传部、联政宣传部任摄影记者、摄影师。1942年5月,他作为摄影界代表,参加了延安文艺座谈会。新中国成立后,历任新闻摄影局、新华社摄影部摄影研究室主任、特派记者、研究员。1956年出版了《景康摄影集》。

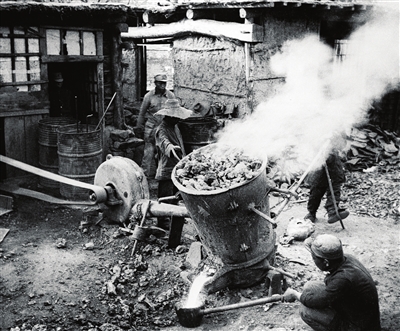

●蔡尚雄摄影作品

【个人简介】

蔡尚雄(1919—2014)

广东中山人。1938年赴延安。1941年在抗敌剧社任美术编辑,1942年调《晋察冀画报》任摄影记者,1944年春调晋察冀军区第2军分区任摄影组长。在抗日战争中后期和解放战争中,他深入前线,拍摄了大量战斗性、艺术性俱佳的摄影作品。1950年转业,历任新闻摄影局、中国人民志愿军、《人民画报》摄影记者、组长、副总编辑。

●赵烈摄影作品

【个人简介】

赵烈(1920—1943)

广东中山人。1938年赴延安。1939年秋到华北晋察冀军区,分配到军区新闻摄影科当摄影干事。1942年5月晋察冀画报社成立,被任命为政治指导员。1943年,在历时3个多月的秋冬季反扫荡中,他和画报社战友一直坚持战斗在晋冀交界的花塔山上。12月9日向外转移时,突遭日军奔袭,突围中反身营救战友,不幸牺牲,年仅23岁。主要作品有“宣传大出击”组照、“我们是抗日小兵”组照等。

中山日报微博

中山日报微博