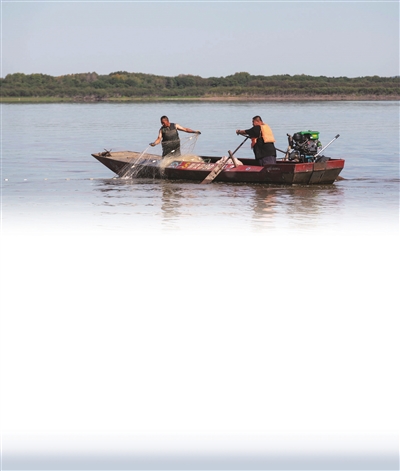

“这一网上来了五种鱼,不光有‘胖头’、鲤子、‘红尾’、‘牛尾巴’,‘三花五罗’之首的‘鳌花’也有一条哩!”当记者抵达乡中渔港时,十余艘渔船沿江岸一字排开,两个村民正驾船满载归来,伴随着船长的吆喝,不少买家已迫不及待地上前选购。

这正是经典歌曲《乌苏里船歌》所描述的赫哲人捕鱼的丰收场景。

“乌苏里江来长又长,蓝蓝的江水起波浪,赫哲人撒开千张网,船儿满江鱼满舱……”20世纪60年代,这首反映赫哲族生产生活变迁的民歌响遍大江南北,四排赫哲族乡便是《乌苏里船歌》的诞生地,也是赫哲族的主要聚居地之一。

“我们想吃点有赫哲特色的,应该点些什么菜?”“尝尝美食‘塔拉哈’。我家坐不下了,你去旁边看看,他家也好吃!”在四排赫哲族乡,赫哲人于春文在自家鱼馆前对记者说。

“做‘塔拉哈’,掌控火候很重要。烤轻了,鱼皮咬不动;烤老了,鱼肉就散了。”于春文介绍,“塔拉哈”在赫哲语中是“烤生鱼”的意思,祖辈们从江里打出鲜鱼,放在火上简单烤一下拌盐即食,如今改良后配上蘸料,口感更加丰富。

炖江鱼、“塔拉哈”、刹生鱼……烹饪江鱼已超过40年的于春文如今不仅靠自己的手艺每年增收超过10万元,更是成为当地的赫哲族食鱼习俗技艺传承人,让鲜香的赫哲美味滋润着八方来客的味蕾。

鱼皮制衣酒敬神,狗拉雪橇赫哲人。在赫哲人眼里,鱼不仅是食物,更是一种独特的文化载体。作为赫哲族历史文化的“活化石”,赫哲族鱼皮制作技艺2006年被公布为首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录,此外赫哲族伊玛堪、赫哲族婚俗、赫哲族嫁令阔、赫哲族乌日贡大会也先后进入该名录。

于春文家鱼馆不远处,就是去年刚被评为4A级景区的四排赫哲族风情旅游景区。作为饶河县打造的“乌苏里船歌”百里黄金旅游带的重要节点,这个占地10万余平方米的景区2024年7月开放,当年便吸引了近10万人次游客前来体验赫哲族的人文历史与风土人情。

走进以“地窨子”为设计原型的游客接待服务中心,一幅长44米、宽4.4米的巨幅鱼皮画《赫哲百态图》映入眼帘。“这幅画由40多位手艺人用成千上万块鱼皮缝制而成,制作历时200余天,可以说是赫哲族的清明上河图。”参与该作品制作、装裱的赫哲族鱼皮制作技艺省级代表性传承人尤雪松表示,《赫哲百态图》用栩栩如生的画面全面展现了赫哲人的生产生活场景与风俗面貌。

“‘啊朗赫赫呢哪,啊朗赫赫呢哪……’,《乌苏里船歌》开头的几句就是赫哲族的渔歌。”在景区内的赫哲文化传习所前,赫哲族伊玛堪省级代表性传承人卢艳华正为学员讲解相关知识、传授说唱技艺。卢艳华常常进乡村、进校园、进社区传授伊玛堪,尽心整理赫哲族神话及民间故事、翻译赫哲族歌曲、录制赫哲语课程,“我爷爷就是一位伊玛堪说唱者,我要让民族的瑰宝传承下去!”

伊玛堪是赫哲族在长期渔猎生活中创造出的民间说唱艺术,是反映赫哲族的生产生活、民俗风情、宗教信仰等赫哲文化的“百科全书”。由于赫哲族只有语言、没有文字,依靠口耳相传的伊玛堪一度面临失传,被联合国教科文组织列入急需保护的非物质文化遗产名录。

2010年,饶河县成立了伊玛堪传习所,由多位非遗传承人定期传授,逐渐成为伊玛堪传播的重要阵地。四排赫哲族乡近年来通过建立赫哲文史资料数据库、发展非遗文创等方式不断挖掘、弘扬、继承和保护赫哲文化,推动赫哲文化的繁荣发展。

登上四排赫哲族乡稻田边的观光塔,只见稻浪滚滚,赫哲文化主题的稻田画栩栩如生。“立足赫哲民俗文化底蕴和毗邻乌苏里江生态资源优势,我们因地制宜发展特色农业。”饶河县赫津谷物种植专业合作社理事长王福忠表示,通过电商直播、定制农业、农旅融合等方式,今年预计带动当地农民增收300万元以上。

这是四排赫哲族乡不断转变生产方式的一个缩影。开展名特优鱼养殖示范推广、成立小龙虾养殖合作社、建设湖羊养殖基地……在党和政府的帮助下,当地赫哲族实现了从传统渔业到渔农并重、再到多业并举的跨越式变迁。

“‘赫哲人走上幸福路,人民的江山万万年……’,《乌苏里船歌》的歌词映照着现实。”全国民族团结进步模范个人、四排赫哲族乡党委书记王浩振奋地说,我是这里土生土长的赫哲人,亲眼见证了家乡这些年翻天覆地的变化,如今赫哲人正唱响新时代的乌苏里船歌!新华社哈尔滨8月25日电

中山日报微博

中山日报微博