在中山影视城罗马剧场,当孙中山的独白穿透岭南夏日的湿热空气,观众席间五百双眼睛的凝视,构成跨越时空的对话场域。作为2025年文化赋能“百千万工程”的精品之作,话剧《中山先生》于文旅融合的语境下,展现出艺术生产与文化空间再生产的双重价值。这场发生在孙中山精神原点(翠亨村)的剧场实践,再现历史人物的艺术价值,更成为城市精神文化塑造、文化兴城的“中山样本”。

一、话剧赋能文化兴城的“中山样本”

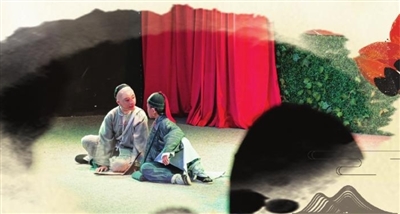

话剧《中山先生》的叙事手法独特,编剧团队巧妙地运用了闪回镜头,通过交错式闪回,打破现实时空的限制,允许时空的跳跃、颠倒,以及不同时空的穿插与交错,突破传统人物传记剧线性叙事的束缚,赋予了剧情以强烈的现实感和观众的共鸣体验。譬如说,在少年孙文与哥哥关于救国的对话,与青年孙文在翠亨村举办传统式婚礼之间,通过舞台灯光的巧妙切换,形成时空的交错与对话,这种手法强化戏剧冲突,也深刻地刻画人物的内心世界与历史轨迹的交织。

话剧赋能文化兴城。剧作对“天下为公”理念的诠释,围绕着孙文先生从少年到革命者的成长轨迹,展现其坚韧不拔、鞠躬尽瘁的爱国精神和百折不挠的品格。这种精神的传承与再现,于剧末,LED大屏幕再次显示“天下为公”点题,与观众形成一种跨越时空的共鸣。

文化兴城也包括美育革新。话剧《中山先生》的实践尤为值得称道,罗马剧场1米的观演距离,甚至能观赏到孙文扮演者额头的汗珠,极好消解传统剧场的神圣区隔,让戏剧教育从审美教化转向经验共享。当外地游客在中山市文旅消费中自然完成对城市精神的认知解码,“以剧为媒”的文化兴城战略便显现出其价值。

《中山先生》的剧场实践,正是文化与艺术在现代社会中得以复兴与发展的例证。以戏剧的形式,重新定义城市的文化身份,激活城市的文化基因,为城市文化注入活力。

二、文旅场景的沉浸式体验

中山影视城的空间特质为话剧演出提供独特的阐释维度。观众一路上沉浸体验了影视城的各类建筑,又来罗马剧场,沉浸于环形阶梯式结构的剧院,当落座于座椅,嵌入孙中山故居及翠亨村景色之中,这种观演的地域优势,构成布尔迪厄所言“场域”的物质性基础。这种空间配置策略,使观众在入场瞬间即进入历史认知的“阈限状态”。

相较于北京正乙祠戏楼对传统戏曲的博物馆式呈现,中山影视城实现了更深刻的场景互文。这种“戏内戏外”的地理连续性,打破传统剧场的“第四堵墙”,使观众在观剧后漫步影视城时,能持续体验“历史幽灵”的空间萦绕。文旅场景由此转化为翠亨村“流量”,让过去与现在在翠亨村特定空间内持续对话。

三、“以剧为媒”策略作为文化兴城方法论

话剧《中山先生》在中山影视城的常态化展演,打造历史题材文艺作品沉浸式传播的“中山样本”。可以想象,游孙中山故居与观演《中山先生》,不论先后,相信这种历史文化沉浸式体验带来的美学体验,在一定程度上可消解历史人物的符号化疏离。

“一部剧带火一座城”。当今,戏剧与城市的互文关系如此精彩。制作团队深谙“空间即文本”的当代演艺理念,巧妙利用影视城内民国街巷与岭南院落的物质遗存,构建起戏剧空间与现实场景的互文网络。观众在观剧后漫步翠亨村等红色景区时,完成从戏剧共情到历史认知的认知迁移,形成独特的“后戏剧剧场”效应。这种“表演-游览”的连续性体验,实质是游客通过身体移动将戏剧符号转化为个人化的文化资本过程。

这种文旅场景与文艺IP的化合反应,实现文化记忆的活化再生,更在空间生产层面开辟“演艺新空间”的实践路径。实际上,通过压缩物理距离拉近心理距离,借助场景赋能提升文化传播效能,最终达成美育普及与文旅消费的良性互动。

更深远的价值在于,城市文化基因的激活。当“天下为公”从纪念馆碑刻转化为剧场内的情感震颤,再外化为游客朋友圈的数字化传播,城市形象完成从历史文化到情感共同体的升级。这种“戏剧-城市”的互文关系,印证了列斐伏尔空间生产理论中“空间作为社会产物”的论断。

话剧《中山先生》的剧场实践,犹如投入历史长河的文化石子,激起的涟漪正在重塑城市的文化地貌。在深中通道贯通后的湾区格局中,这种“戏剧+文旅”的模式创新,为城市文化软实力建设提供样本,更重要的是示范如何将地方性知识转化为可体验的文化语法。当观众带着历史记忆的余温走入现实街巷,这座城市的文脉传承便获得真正的当代性。这不是对过去的简单复刻,而是在创造性转化中持续生长的文化生命体。

(作者系高校教师、博士、广东省文艺评论家协会会员)

中山日报微博

中山日报微博