共榕共生 不砍一棵树 不丢一段记忆

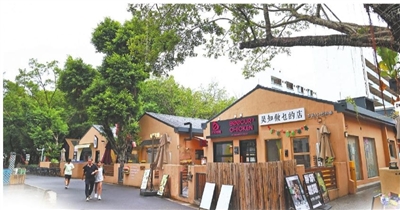

青玉立坊的改造,从一开始就没走“推倒重建”的捷径。项目团队接手时,看着园区里60多株形态各异的老榕树,便定下了“不砍一棵树、不丢一段记忆”的原则——这些榕树是老工人记忆里的纳凉地,也是厂区最鲜活的“年轮”,若贸然移除,便丢了场地的灵魂。于是,“共榕共生”成了改造的核心理念:保留原有宿舍区的黄色建筑基调,在墙面加刷近年流行于北上广的夯土漆,既延续工业时代的质朴,又添了几分文艺质感;每栋建筑前都围出一方小院,“中国人总觉得进了院子才算回家”,项目团队成员说,这种设计既呼应了传统居住情感,又契合疫情后年轻人偏爱户外社交的需求,外摆的桌椅、挂着的灯笼,让每个小院都成了“可呼吸的空间”。

不同于传统商业体的“业态堆砌”,青玉立坊的定位是“全媒体产教融合基地+轻文旅社区商业”——它既要盘活闲置资产,更要为港口镇培育新的产业生态和生活场景。2023年10月园区陆续开放时,首批入驻的商户里,既有做毛线缠织的纤云手作、昆虫主题文创的虫声,也有非遗手艺人沈蝶的瓷牧坊……业态的多样性、年轻化,让这座老厂焕发出了新的生命力。

共生哲学 我们是携手共进的创业伙伴

青玉立坊“共榕共生”的园区智慧,从来不只是指园区内人与环境的和谐,更藏在园区管理、商户之间的相处里。从一开始,园区招商便没有追求“高大上”的连锁品牌,反而偏爱那些带着“本土温度”的创业者。这里的数十家文旅文创产业商家,90%都是中山本土品牌,其中不乏象角群记、上上签等“网红”品牌。

比如深夜食堂的主理人高乐峰,他便是地道的港口人。他从后疫情时期的路边摊做起,坚持“当天食材当天串、不用预制品”。2024年入驻青玉立坊后,更是把厨房品控攥在自己手里,夫妻二人共同经营,得到了百分百的回店率。“我们的客人基本都是回头客。周末还有从深圳、香港来的食客专程打卡。”高乐峰对自己的出品无比自豪。正是这种“小而美”的业态组合,让青玉立坊跳出了“网红打卡地”的短期流量陷阱,成了真正有生活气息的“圩镇客厅”。

走进园区,你很难看到传统商圈里“邻店互斥”的紧张感,反而常能撞见这样的场景:深夜食堂的高乐峰为隔壁的虫声昆虫主题文创精酿啤酒屋客户倾心烧烤,同样,酒屋老板也会把想垫肚子的客人引去高乐峰家,以前是单打独斗,现在是一起奋斗;做茶文化的追光小院主理人李静雯,会主动帮新开的餐饮店拍小红书视频,教他们怎么“出片”,也会主动开发“解酒”茶饮,融入园区内的“饮食江湖”;“炭记囍筷”这样的“后生仔”会和园区“老”品牌“上上签”合作引流,更会自发地联动周边商家。“这里大家更像住在一个大院里的邻居。”李静雯说。她的另一个身份是中山市手机摄影协会副秘书长,入驻后不仅把协会的活动引进园区,还为其他商户免费“出片”——纤云手作的毛线制品、瓷牧坊的陶瓷摆件,经她的镜头一拍,在社交平台上总能吸引不少关注。去年中秋,园区里的十多家商户自发凑钱办游园会,追光小院摆了茶席做“点茶体验”,深夜食堂烤了特色串,虫声文创店搞了昆虫标本DIY,政府还帮忙联系了汉服表演团队,那一周园区人流量突破了数万人次,不少商户的营业额翻了番。

这种共生氛围,源于园区设计时的“刻意为之”。项目团队没有把商铺做成封闭的格子间,而是让每个小院都有对外的开口,步道绕着榕树蜿蜒,客人逛的时候很自然就从这家走到那家。更重要的是,园区运营方会定期组织商户交流会,让大家分享经营心得。“我们不是收了租就不管了,而是要培育一个生态。”港口镇集体资产公司负责人黄泳梅说。

政企携手 用文化“激活”一座城

青玉立坊的成功,离不开政企双方的“同频共振”。2022年项目签约时,港口镇政府没有简单地把土地交给企业开发,而是明确了“政府引导、企业运营、产业赋能”的模式——政府负责政策支持和资源协调,比如对接产教融合资源、组织大型活动;企业则负责具体的改造和运营,比如商户招商、业态规划,双方共同的目标是“让旧资产产生新价值,更要带动周边发展”。

起初,招商并不容易。很多中山本地的网红店听说要去港口镇,都犹豫了——“以前觉得港口是‘工业区’,商业氛围不够”。为了打破这种认知,政府和运营团队一起去城区“敲门”,邀请“上上签”“路环咖啡”等知名品牌来考察。“我们告诉他们,这里不仅有客流,还有产业支撑。”黄泳梅说,未来要做的产教融合——已与近8所高职院校洽谈中,计划定期为学生提供实训岗位。这些年轻人既是消费者,也是潜在的合作资源。最终,“上上签”率先入驻,开业第一个月就成了“打卡点”,随后大家乐、象角群记等品牌也陆续进来,青玉立坊的商业格局慢慢被打开。

政府的角色,还体现在“服务产业”的长远布局上。青玉立坊不只是商业体,更是港口镇产业升级的“桥头堡”——园区里规划了3万平方米的全媒体电商办公区,包含直播间、选品中心、众创空间,能容纳3000多人办公;运营方还引入了品牌服务、数字营销、科技成果转化等资源,帮助港口镇的传统企业(比如灯具、家具制造)做线上推广。“中山的轻工业产业链很完善,但很多企业缺的是营销和品牌思维。”黄泳梅说,园区能用资源帮企业做直播培训,也曾为设计团队对接生产企业让创意从图纸变成产品,此外,园区还发挥聚合作用,经常举办各类产业交流活动,邀请行业专家、成功企业家分享经验,助力传统产业在新时代焕发出新的活力。

这种“以点带面”的效应,正在港口镇扩散。如今因青玉立坊的引流,形成了“15分钟消费圈”;园区还联动周边28个小区,开展“社区市集”“青年夜校”等活动,把商业服务延伸到居民家门口。更重要的是,它改变了港口镇的“城市气质”——以前年轻人周末都往城区跑,现在青玉立坊成了“本地目的地”,甚至有深圳、东莞的创业者来考察,想在这里开设分支机构。“我们要的不是一个孤立的‘网红项目’,而是一个能激活全镇活力的‘引擎’。”黄泳梅说。

文化赋能 看见更长远的未来

如今,青玉立坊二期项目的规划已提上日程,这片40亩的土地,原本也是工厂宿舍区,未来将建成3万平方米的产业服务空间,重点引入品牌咨询、产业金融、科技成果转化等业态,与一期的商业、文旅功能形成互补。“二期不会盲目扩张,而是要‘精耕细作’。”黄泳梅介绍,二期的核心目标是打造“大湾区产业服务桥头堡”。随着深中通道的开通,港口镇作为中山对接深圳的“门户”,区位优势日益凸显。青玉立坊计划引入深圳的科技团队,帮助中山本地企业对接先进技术;同时建设“产教融合实训基地”,与中职院校合作,培养数字营销、文创设计等领域的技能人才。

夕阳西下,老榕树下的灯笼亮了起来,青玉立坊的夜晚刚刚开始。从闲置工厂宿舍到“产文旅教”融合的新空间,这里的改造不仅是物理层面的更新,更是对“城市记忆”与“未来生活”的平衡——它保留了老榕树、旧院墙里的时光痕迹,又注入了年轻人喜欢的生活方式和产业活力。在中山“百千万工程”的推进中,青玉立坊或许只是一个小小的样本,但它证明:三旧改造不是简单的“拆旧建新”,而是用文化用心浇灌,让老场地长出新生命,让人与空间、与产业、与城市,真正实现“共榕共生”。而这,或许就是城市更新最动人的意义。

文/本报记者 闫莹莹 图/本报记者 文波

中山日报微博

中山日报微博