镜头|纪实摄影半世纪

摄影,是时间的定格,是情感的诉说,更是对世界的深刻洞察。一张卓越的摄影作品,绝非仅靠绚丽的画面、精妙的构图与恰到好处的光影支撑。它更像一部无声的史诗,需以鲜明的主题为脉络,用镜头语言编织出让观者感同身受的故事。“摄影的主要功能,是留下历史不可重复的瞬间影像。”在摄影领域深耕五十余年,中山摄协名誉顾问、著名摄影家金铁路创作了无数震撼人心的影像,也形成了对纪实摄影的深刻见解。

在金铁路的回忆里,他的摄影生涯缘起于绘画艺术。孩童时代,在年长他13岁、参加绘画工作的哥哥的影响下,他也开始画素描、花鸟,并经常翻阅外国绘画作品。门采尔、列宾、雷诺阿、莫奈等大师的画作,滋养着他的审美感知。上小学时,邻居大哥自制了一台针孔相机,并给大家拍照,神秘的底片冲洗和印制照片成了金铁路对摄影的初始情怀。中学时代,有几个家境殷实的同学家中有相机,他们经常一起拍照留影、冲洗印晒照片,于是金铁路初步掌握了摄影技术。

1968年入伍后,正值中苏关系紧张,金铁路又身处中苏边境的新疆地域,随时戒备。由于工作需要,他经常下连队转战南北疆,不由想把身边的人或事记录下来。于是,他用积攒的72元钱买了一台上海58-2型相机,开始了自己的摄影生涯。凭借这项特长,1971年,他被部队任命为专职摄影干事,从此走上了职业摄影道路。

从事摄影工作后,根据工作需要,金铁路先后当过体育记者、香港旅游画刊记者、时事新闻记者,接触了包罗万象的人和事,极大地丰富了自己的阅历。纪实摄影被金铁路视为记录时代的重要方式:“随着时间的推移,你所拍的东西都将成为历史。”他在军队度过了8年军旅摄影生涯,拍了大量中苏边境紧张时期新疆军民积极备战的照片。回忆起这些场景,他觉得历历在目,难以忘怀。“生活的一切在摄影者眼中都是拍摄题材,我在日常生活中随身携带相机,随时记录身边的人和事,只要身体状况允许,我的摄影生涯就不会结束。”

《岐曲路》1981年拍摄于北京北海公园。

为了真实自然地获取被摄者的影像,金铁路主张不干扰被摄对象的活动,让他们尽情展现喜怒哀乐。他常用盲拍的方法,将相机放在胸前,用眼睛观察被摄人的表情变化和肢体动作,在最精彩的瞬间按下快门。为了确保拍摄的清晰度,他还养成了在不同环境中随时调整ISO感光度、光圈和焦距的习惯。他坚信,纪实摄影无需刻意预设主题,而是在生活中捕捉那些稍纵即逝的珍贵画面。“摄影是内心的映照,你眼中的世界是什么模样,镜头下的画面便会呈现出怎样的色彩。”他以老百姓的生活为切入点,从他们的穿着打扮、饮食习惯、精神面貌,展现祖国发展的宏大叙事。那些街头巷尾的市井烟火、平凡百姓的喜怒哀乐,在他的镜头下,都成为了时代变迁的生动注脚。2024年,金铁路在广州的北京街拍下了照片《雨中情》,雨夜的街头湿漉漉,街边店铺招牌闪烁,行人撑伞匆匆。画面中央,女子挽着男子,男子把购物袋举在头上,似在为两人遮雨,他们脸上挂着笑意。这一幕,恰恰是时代的微小切片。当下,人们享受消费带来的满足,也更加珍视彼此陪伴的时光;街头的店铺,是商业繁荣的标志,见证着城市经济的活力与变迁。这张照片无声地记录着时代里人们的生活日常。

金铁路非常认可大摄影家卡帕所说的“如果你拍得不够好,是因为你离得不够近”,他认为,各种长枪短炮镜头拉近了摄影者与被拍摄者的物理距离,但心灵的距离,还要靠与被摄者的近距离接触才能体验到。要先被感染,被引起共鸣、唤醒灵感,才能激发创作愿望。金铁路曾在少数民族地区生活了十几年,深切体会到各个民族都有自己特殊的生活习俗,如果摄影记者不尊重习俗,往往会被拒之门外。有一次,他与朋友去云南泸沽湖采风,在一座土楼二楼有一个老僧人,穿戴特色,朋友试图用长镜头拍摄,但只要一举相机,老僧人就转头背对,无法拍到人像,由于金铁路用的是广角镜头,在楼下更是难以拍摄。于是,他与朋友商议先不要拍,而是去与老僧人沟通一下。金铁路缓步上楼,向老人嘘寒问暖,并谈及当地生活习惯和宗教知识。看老人在楼上有一佛堂,他按常规捐了些香火钱,又向老僧人说明,他们是北京来的新闻单位的记者,在此地采风向外宣传这里的风土人情,以便让世人更多了解摩梭人的生活。老僧人了解了他们的真实意图,欣然接受采访拍摄,金铁路和朋友大喜过望,满载而归。与摄影者建立心灵联系,才能捕捉到富有感染力的瞬间。

技术是艺术的保障,摄影也不例外。金铁路认为,摄影者要掌握摄影的基本原理和技巧,无论是传统的胶片摄影,还是现代的数码摄影。在数码时代,虽然相机的功能越来越强大,但摄影者不能忽视对技术的掌握,要熟练运用光圈、快门、调焦、构图、光线等要素,掌握后期技术,才能创作出优秀的作品。他一针见血地指出:“不要以为背个哈苏徕卡阿尔帕就是大师了,大师需要长期的磨砺才能抽刀断水。”

凭借对纪实摄影最赤诚的热爱,五十余年里,金铁路坚持用镜头记录时代,用作品传递温度,他的作品既有叙事性,也有穿透二维画面的情感。如今,作为中山摄协名誉顾问,他依然活跃在摄影领域,将自己的经验与感悟倾囊相授,助力年轻一代摄影人成长。“对于年轻的摄影者来说,最重要的是博览众长,练就扎实的基本功和摄影理论基础,坚持自己的性格和观念,把中西方的文化融汇惯通,形成自己的艺术风格。”他期待着,能有更多中国的亚当斯、布列松、卡帕和卡什屹立在世界摄影的民族之林。

《奏到尽兴时》1995年拍摄于上海。

《自产自销》2008年拍摄于山西李家山。

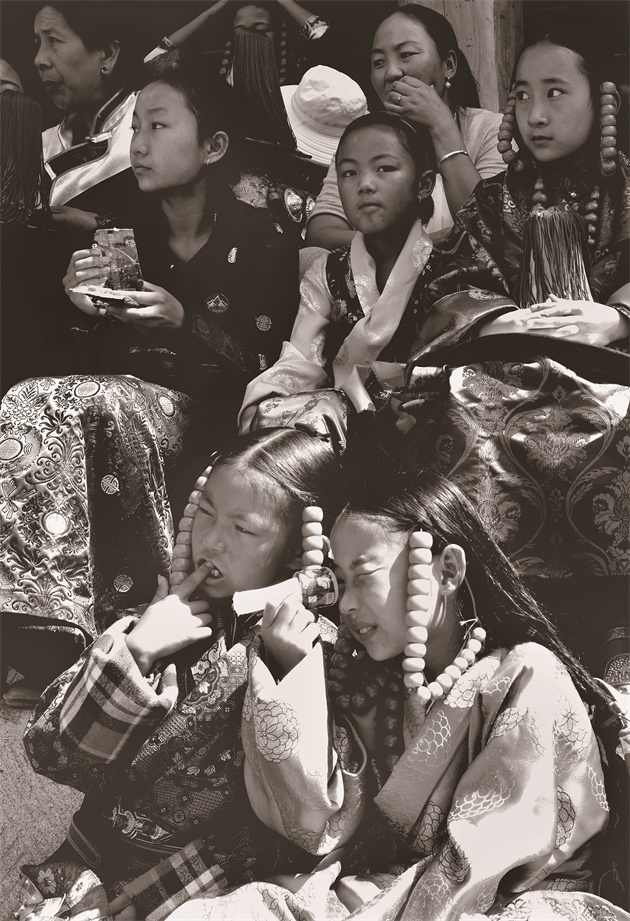

《有样学样》2015年拍摄于青海铜仁县藏族小孩。

《退休生活》2016年拍摄于广东中山三溪村。

《角力的巴特儿》2016年拍摄于内蒙古包头响沙湾蒙古族。

《母亲的牵挂》2016年拍摄于北京。

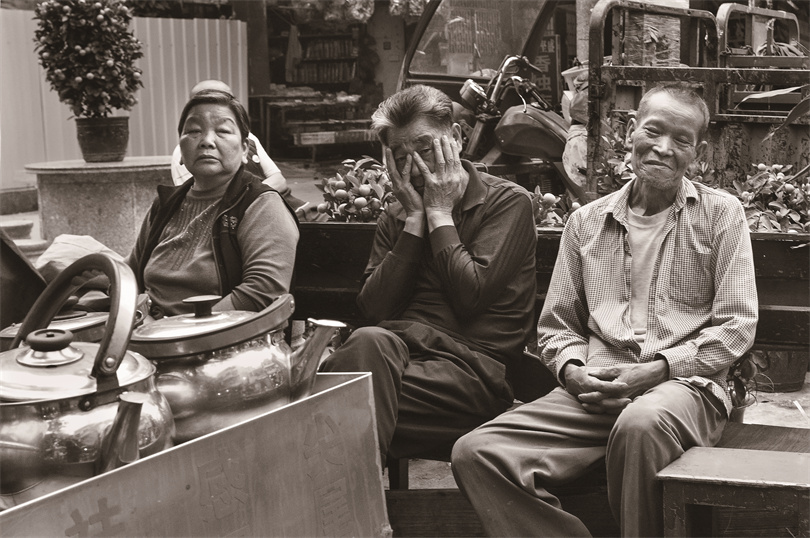

《流逝的岁月》2016年拍摄于广东潮汕地区。

《半边天》2017年拍摄于青海铜仁县彝族。

《编外》2017年拍摄于青海铜仁县藏族。

《入目》2017年拍摄于青海铜仁县藏族。

《平和的鸭绿江》2017 年拍摄于辽宁丹东鸭绿江大桥 。

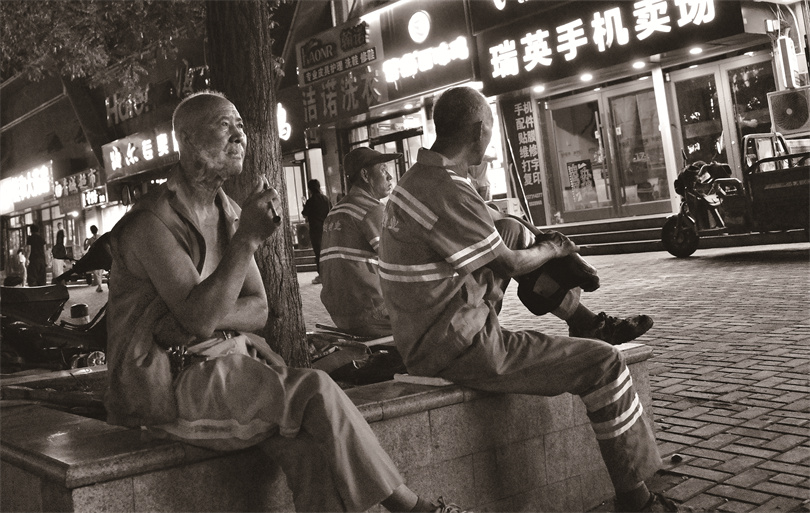

《劳动之余》2024年拍摄于河北承德。

《火树银花不夜天》2024年拍摄于广东中山。

《爱心》2024年拍摄于广东潮汕地区。

《酷》2024年拍摄于广东中山。

《冷暖人间》2024年拍摄于重庆。

《雨中情》2024 年拍摄于广州北京路 。

编辑 刘永盛 二审 明剑 三审 林志强

中山日报微博

中山日报微博