城事|知青茶场 往事悠悠

南桥村,位于中山市五桂山自然生态保护区的腹地,下辖槟榔山村、石莹桥村、和平村、白石坳村、南坑村、南坑尾村、石窝口村、巫南村、南桥新村共9个自然村。山峦叠翠间,隐藏着一片茶园。

20世纪70年代,大批知青被分配到白石坳大帽山一带拓荒种茶,他们中有来自五桂山本地乃至周边镇街的,也有从广州分配而来的。80年代中期,五桂山地区的茶叶产量达到顶峰,茶园面积达1100亩,年产量超30吨。

1976年,部分茶场知青合影。

1998年,部分知青重返茶场合影。

2023年4月15日,10位昔日知青重聚于五桂山知青茶场。

高金玉

吴凤仪(吴六妹)

黎少喜

程旭

古观明

2023年4月15日,程旭、高金玉、吴凤仪、黎少喜等昔日茶场知青,回茶山游玩,回想青春岁月,欣然唱起老歌。

有赖于当年知青日复一日的劳作,打下了根基,如今五桂山的茶树已茁壮成长为生命力顽强的老茶树。当年的社青,如今的南桥村村民继续用当年的手法采茶制茶,有时候会寄送一些给当年的知青。

一班知青也因为茶场结下友谊,三不五时聚会,相约看一看当年走过的路,寻味青春的足迹。

艰辛与快乐

1974年,第一批知青来到五桂山茶场,但在此之前,黎少喜与古观明夫妇已经在那里劳作了。只是当时,他们还并不相识。

“种茶,最辛苦的环节是挖坑。那些坑,大概三四十厘米深、二三十厘米宽。”古观明正是南桥村人,1973年,18岁的他响应公社号召,成为茶场的“开荒牛”。他们劈开茂林、清除杂草,再根据规划,以人力挖出一条条行道,形成梯形的茶山。“那些坑要有一定倾斜度,以免积水。”当时给他们的任务是,每天要挖出10米。为此,古观明他们起早贪黑。“早上7点半就要开工了,做整日。”

“你们现在所见的,都是我们当年挖出来的。” 50年弹指一挥间,2023年4月15日,古观明坐在白石坳的茶山下,一边悠闲地喝茶,一边娓娓道来。他的手指方向,是他们洒下无数汗水的地方。近年来,一度荒废的茶园得到保护性开发,100多亩茶林得以恢复。清明刚过,谷雨将来,正是一年中采茶的黄金时期。晨光下,嫩芽勃发,新绿逼人。

五桂山石鼓村人黎少喜比古观明晚一年来到此地。18岁的她是被驻村里的公社大队选派参加“基建团”的。“你必须是思想好、做事积极,才会被选上。” 此外,桂南、长命水等多个公社大队均有派人参与建设。

因为家穷,黎少喜只读到初中,便去了生产队,做了半年工后,“我们当时在生产队挣工分,最厉害的一天12分,刚出道就是8分6分,一天就得几毛钱。” 在她看来,比起“累得喊死”的担秧,种茶相对来说干手净脚,轻松多了。当然,也有辛苦的时候,比如种茶时需要长时间弯腰蹲坐,任阳光将脊背晒得发烫。

“山上面还有好多茶树呢,都是我们种下的,可惜茶树不够这些竹林树丛长得快,现在都被掩盖了。” 古观明透露,密林深处,山顶之上,还有水池、水渠和两三米深的水塔,都是他们扛着石头上去建造的。“他担90公斤,我人仔小也能担80公斤。那时候年轻嘛。”黎少喜这次负重还损伤了身体,事后叫赤脚医生开了几剂中药调理,才逐渐恢复。

黎少喜虽是女生,起初也被安排挖坑,但当时工程已近尾声,没挖几天就结束了。1975年,一批知青充实了茶场的生产队伍。此前不会种茶的黎少喜,也晋升为师傅。茶种来自武夷山和云南,他们将种子另处撒入一尺深的坑内,以砂土覆盖,待茶苗萌发,再移植上山。农忙时,黎少喜与种茶的知青们也要去帮忙插秧。

她回忆道,虽然艰辛,但青年人的生活不缺乐趣。虽然六七十人挤在简陋的“宿舍”里——那是在南桥小学的会堂临时搭建的,女生睡在舞台上,用稻谷围住,她们稍微踮起脚,就能瞧见台下的男生住宿区。“我们挺开心的,晚上经常唱歌,叽叽喳喳的。”

事实上,“基建团” 在挖好茶山后就解散了,只留下十多个人育苗种茶。黎少喜是其中之一。因为留下,她与古观明才逐渐熟络,两人后来成了夫妻。

1975年6月,19岁的吴六妹(吴凤仪)随下乡知青大军来到位于五桂山白石坳的五桂山茶场。作为当时中山市房管所职工子弟,和她一起来的也都是父母同事的孩子。大家一起行动,既忐忑又有几分兴奋。

分给吴六妹的工作是打理山上的茶园。那时的茶树多数都是刚刚长成的茶树苗,也有野生的高大一些的茶树,她和伙伴需要继续播种或种苗,给全部茶树施肥、除草、浇水、捉虫、剪枝,当地农民手把手教。“五桂山那时候对我们来说,就是真正的山区,山路十八弯,感觉每天要走过好多个山头,好像这茶园看不到头儿似的。”人生中第一次常住山区,第一次看见茶园,没有诗意,而是撸起袖子成了“种茶人”,生活的转变对吴六妹来说还是突然了一些。作为房管所子弟,吴六妹和伙伴的居住条件不算太差,一人一间。洗手间肯定是没有的,都在水坑洗,干活一天,不洗怎么行,夜空下打闹嬉戏的场面如今想起来仍然有趣。

“除了种茶外,我也做过炒茶师傅,还被派去英德学习。”黎少喜回忆,炒茶时,他们需要叉腿坐在灶台上,那口锅直径两米五,热气蒸腾,汗水就这么哗啦啦地流下。“炒茶是不能停的,一两个小时,一直炒,直到茶叶干脆。” 黎少喜补充道,“累的时候,大家就唱歌解闷,互相打气。” 炒好茶后,他们会像厨师试菜一般,给自己冲一杯试味。“我们天天喝茶,所以不像一些人喝点浓茶就睡不着觉。”

程旭比吴六妹晚来一年,承担一些管理工作,常常带着大家挑灯夜读,高金玉再晚一年,主要负责养猪养鸡,都见过或参与过炒茶。

热热闹闹炒茶,有时候更像是知青们的娱乐活动,炒好的茶他们从未喝过。“总共装不到一罐,很金贵,茶场统一处理。”程旭说。那时候的物质匮乏让三人对茶场里种养产出的印象都停留在干活上,联想不到任何口中美味。

和吴六妹一样打理茶树的还有南桥村的知青们。他们并不固定“工种”,几乎每个人都参与过茶树栽种和管理,他们茶园分布的山头连着白石坳往更远的方向,连绵起伏。

绿茶、红茶,以及青茶,他们都做过。在实践中,他们发现,制作绿茶时,鲜叶先摊晾挥发叶面多余的水分,再高温杀青定型,然后再炒干出来的茶叶味道最好。直接经太阳暴晒后再炒,味道不尽如人意。制红茶时,如果发酵过度更是有一股恼人的“臭番薯味”。

清明过后的春茶尤其金贵,它自带难以名状的纯正花香。“我们五桂山出产的茶叶,当时在石岐都是响当当的。” 古观明称,畅销之时,一度还出现了冒牌货。20世纪80年代,当地茶场已采取机械化生产,其中“揉茶”环节是最早实现的。“当时我们是靠烧煤带动机械的。”

故地重游采茶乐

20世纪90年代后,倾注了一代人心血与汗水的知青茶场逐渐荒废。

“你们是何时离开这里的?”

“都嫁给他了,哪有离开过?” 黎少喜笑道,自家房子背后仍有十多亩当年属于茶场的茶树,他们不忍将其遗弃。“理工男”古观明自己设计了自动喷洒设备,又自制了缩小版的家用揉茶机,两人退休在家,业余时间也会制些茶自留或赠友。

昔日的“知青茶场”正在被“活化”为产学研一体的多元文化基地。

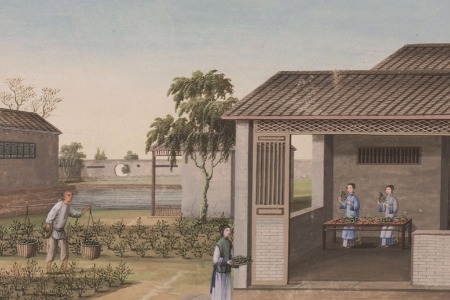

“一芽两叶”的采摘方式。(摄影|明剑)

“我个人觉得,我们两人制作出来的茶叶还挺不错的,给外面的人尝过,他们都称赞是‘小种’呢。”黎少喜自豪道。

“放在家里,好久都舍不得喝。”程旭平日有喝茶的习惯,五桂山的茶却一直珍藏着。

“说不想回城肯定是假的,但真的和这里结下一段不解之缘。我3年后回城,在饼干厂上班,过年的时候拎了一大袋饼干碎过来,一家一包送给老乡。”吴六妹回忆道。

实际上, 离开茶场的知青们仍不舍此地,经常相约故地重游。近年来,他们欣喜地发现,昔日的“知青茶场”正在被“活化”为产学研一体的多元文化基地。

“现在有人愿意打理这个茶场了,也不枉我们当年一番苦心。”2023年4月15日这天,黎少喜、古观明夫妇与昔日同伴又一次戴上斗笠、背起竹箩,在茶山间采摘下他们当年种下的茶叶,作为休闲乐趣。

女知青们的动作仍十分麻利,左右开弓,眨眼工夫,就“扯”下半箩筐茶叶。“因为当年我们都得赶时间啊,中午日头猛,茶晒干了就难采摘了。所以必须快手快脚。” 黎少喜解释道。 相比之下,另一旁的古观明不紧不慢,显得稍微迟缓。因为他只有右手——年轻时,因为追求工作效率,他的左手在电动打禾机中不慎“牺牲”了。

“我们那时候干活真的很拼命。” 经历半世沧桑,黎少喜与她的知青朋友们不改当年一边劳作一边唱歌的习惯。那些青年时代的老歌,又一次回荡在山间。

“看,这就是最好的茶叶。”他们的指尖,乃是“一芽两叶”。

“听说他们现在流行‘一芽一叶’了?” 记者不解地询问。

“太浪费了吧。”黎少喜感叹,在知青年代,这种对鲜叶的采摘方式可是奢侈得很,可见人们的生活水平已是今非昔比。

编辑 文智诚 刘永盛 二审 明剑 三审 吴森林

中山日报微博

中山日报微博