侨韵|邂逅乡音与美食的乡愁记忆

圣狮村是中山重点侨村,也是广东省“百千万工程”典型培育村,其旅居海外华侨、港澳同胞有4500多人,超过了本地户籍人口。近年来,圣狮村活化保育了一系列老侨房,赋予其新的意义。位于惠来街43号的阮家旧宅便是一例,今年,它入选为2023-2024年度全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。2025年1月,我们跟随祖籍圣狮的加拿大中华总商会副会长彭结婷(Hanna Peng)一起走进此地,感受华侨们的乡愁记忆。

四十五年前,用微笑告别故乡

2025年1月12日早上9点,当彭结婷抵达圣狮村文化广场时,一些街坊已经开始排队,等待当地的书法名家即席挥毫,为其书写一份有温度的春联。与此同时,现场还有印制“开门大吉”,制作冰糖葫芦、非遗版画体验等各种迎新春活动,年味浓郁。彭结婷不由联想起小时候在家乡过春节的情景。

“小时候,我最盼望过春节,因为会有很多好吃的。” 彭结婷笑道。她的家乡沙溪旧称“隆都”,当地民间大厨众多。她妈妈生前也是烧得一手好菜。“年三十晚,我们一家人会聚在一起吃团年饭,年初一则会吃斋。”

每次回沙溪,彭结婷都会去当地的饭馆,怀旧一下“妈妈菜”。包罗万有的霸王鸭、肥而不腻的沙溪扣肉、皮爽肉滑的白切鸡……这些远近闻名的隆都菜,也是她的乡愁所在。

2025年1月,彭结婷准备把家乡人亲笔书写的挥春贴在家中。

2025年1月12日早上,彭结婷在圣狮村文化广场参加迎新春活动。

彭结婷参观圣狮村侨胞之家。

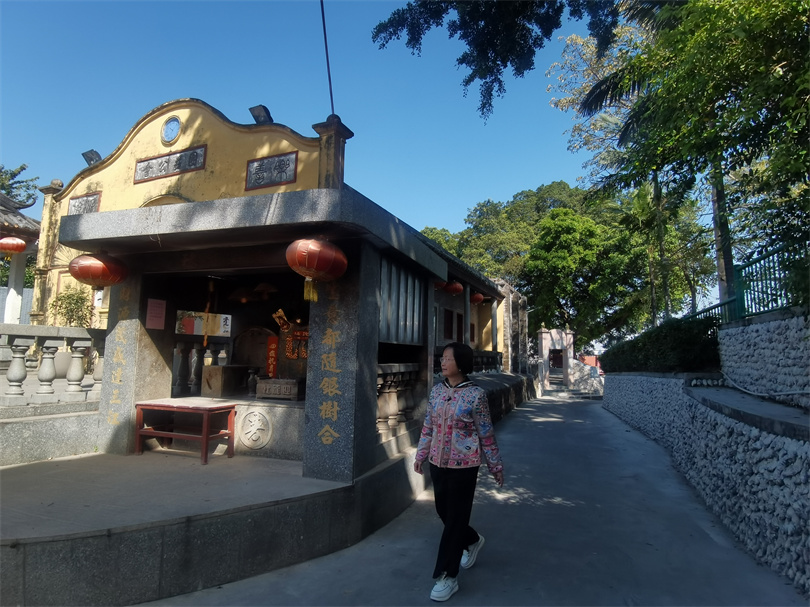

彭结婷前往自己的出生地——圣狮村团益公会。

此次回乡,也不例外。“这些天饭局不断,吃了好多家乡美食,也见了好多亲戚朋友和同学,大家同声同气,感觉很舒服。”

虽然身在海外,彭结婷与老同学们一直保持着联系。她珍藏了许多当年的老照片,其中有几张是移民加拿大前后拍摄的:与同学们依依惜别时的合影、与家人抵达加拿大后的留念,还有一张单人照——1980年的她,侧脸凝望前方,左下角写着一行小字“面对将来,充满盼望,用微笑告别故乡。”

或许正是怀着积极的心态,使彭结婷在异国他乡敢于迎难而上,挑战未知。

在加拿大读了一年高中后,彭结婷先后做过制衣厂女工、帮亲戚的杂货店收银。埋头苦干的日子波澜不惊地过了八年,1988年的一天,她欣喜地发现,一间旅行社正在招聘。“我很喜欢旅行,但对方要求很高,打字订票、操作电脑、英文书信、中文熟练。而我每个条件都差强人意。”第一次求职不成。半年之后,她发现这个职位依然空缺,又再度应聘,最终以“边学边做,免费做工”争取到试工机会。几个星期后,她的勤奋与进步让老板刮目相看。“他给我每月850元,但试用期三个月,倘若每月盈利五千元就能入职。”恰逢1986年温哥华世博会后,赴加的游客络绎不绝。她实现了老板的期望。

彭结婷在旅游行业一做就是三十多年。因为服务周到,得到贵人相助,2001年,她结束了打工生涯,与他人合伙创办起自己的“信亨”旅行社。

“做我们这一行,能结识很多朋友,学到很多东西。” 她柔声细语道,“我觉得自己是很幸运的,可以一边旅行一边工作。” 这么多年来,她依旧是娃娃脸的模样,气质温婉如月,以微笑迎接每一个明天。

悠扬乡音里的童年往事

从2024年的10月20日到2025年的1月15日,这次返乡中山,彭结婷一住就是三个月。其中,儿子陪她度过了难忘的两个星期。

“我儿子是1992年在加拿大出生的,这是他第一次跟我回中山。” 彭结婷表示,此前,她一直鼓励儿子回来看看,但因为忙于学业以及受各种传闻的影响,儿子一直心存顾虑:“中国的环境会不会很复杂?农村会不会很落后?” 他曾经去过一次香港,时逢酷暑,当地气候让他很不适应,对同纬度的中山又心生了几分芥蒂。

2024年,彭结婷93岁的父亲坐着轮椅也要回家看看,她的儿子见状,心念一动,特意请了两个星期的假陪同前来。

一家人从香港机场下了飞机,便坐车直奔中山。彭结婷在中山城区也购置了房产,小区绿化相当精致。但抵达中山次日,他们就前往圣狮祖居。“我们约了四十多名亲戚一起返乡寻根。”

圣狮村的历史可以追溯至南宋时期,当时的香山还是海岛,圣狮得名于狮山以东的古海湾。这片低洼的浅海水域,呈“抱象环狮”之势,吸引了先民在此捕鱼采蚝。岁月变迁,沧海桑田,圣狮村不再临海,但始终枕山面水,环境清幽,此地历代多出寿星。

穿过百岁牌坊、参天古榕,沿着村道一直上行,便是中山最早的慈善机构——团益公会旧址,它由圣狮村乡贤彭介生等人捐资于1912年建成,曾是村里的卫生所及侨胞们的议事地,见证了一代代圣狮华侨乐善好施的“团益精神”。其中,圣狮“海归”彭华利——中国科学制造牛痘疫苗的先驱,曾给家乡捐赠了大量牛痘疫苗,在团益公会为公众免费接种近30年。

彭结婷本人也是在团益公会出生的。年少的她经常来此处帮家人寻医。如今故地重游,望着大门口那熟悉的拱卷,她感慨道:“这里一点也没变啊。” 但事实上,这座历史建筑已被重新修缮,将作为圣狮艺术空间。

彭结婷告诉记者,当儿子第一次看见妈妈出生的地方,“他挺兴奋的。他跟我说,这次中山之行,感觉圣狮村干净又先进,当地人也很友好。” 看见儿子认同了自己的家乡,彭结婷也很是欣慰。

彭结婷一家曾经住过的老宅,就在惠来街的古井旁。建筑外立面有所翻新,多了“饮水思源”四字,并装饰了一些有趣的沙溪方言,即隆都话。有些词语是由英文直接音译的,比如扳手(Spanner)为“士巴拿”,西红柿(Tomato)为“嘟妈哒”。沙溪人与海外的密切交往可见一斑。

位于惠来街43号的阮家旧宅修建于1932年,堪称“大宅”。它由民居和碉楼组成,碉楼高三层,民居两层,前有庭院,两进两间。经过三次精心修缮,它作为“侨胞之家”,为侨胞们提供了联络感情的文化空间。2025年1月12日,当彭结婷再度拜访时,它刚刚入选为2023-2024年度全国侨联系统“侨胞之家”典型选树单位。

“侨胞之家”内展示着许多生活旧物与文献图片,让彭结婷倍感亲切,尤其是在“听得到的乡音”展览区域。她按下按钮,一首名为《摇嬉嬉》的隆都儿歌便悠悠地飘了出来:“摇,摇,摇嬉嬉,把饭炊。动炊饭,把未完,一对鱼,一对肴……”童年往事又浮现眼前,她不由地跟着稚嫩童声一起哼唱。

“家乡的变化真的很大,现在人们已不需要用禾秆生火煮饭了。不过,在家乡的宴席上,我依旧能吃到隆都九大簋。”彭结婷指着墙上的隆都“九大簋”图片给记者介绍道,“看,这是我最爱吃的榄仁肉丁。小时候,我还懂得剖榄仁呢。” 尽管时隔多年,记忆依旧鲜活。她为我们详细讲解其中的步骤,绘声绘色。我们仿佛闻见了那榄仁的清香。

穿越时空的中国春节文化

“阿婷,又见面啦,想写些什么呢?”

一声亲切的招呼,将彭结婷的思绪拉回现实。置身于圣狮村文化广场的迎春活动现场,她的眼前是同为圣狮村人的书法家彭长,他在当地任教多年,桃李满天下,家乡的建筑题匾中也不时可见他的“彭体”。他一眼就认出了人群中的彭结婷。他们在去年11月8日的圣狮村敬老日活动中见过。年逾九旬的彭长常年为公众免费写春联。

“可以帮我写一套福禄寿的挥春吗?” 彭结婷很是欣喜。她专注地看着老人家一笔一划地书写,并用手机记录了全过程。当她拿起挥春转身欲寻一个角落将它们晒干时,眼前的广场已是一片“中国红” ,铺满了乡亲们的春联。

如今,春节已成为世界的节日。2023年,春节被确定为联合国假日。2024年12月4日,中国的春节被列入联合国教科文组织人类非物质文化遗产代表作名录。在彭结婷生活的加拿大,早于2016年便通过议案,将每年的农历初一至十五确定为当地的春节。

“在加拿大,不仅当地华人过春节,西人同样也爱过。春节大游行的时候,场面非常热闹。” 彭结婷向记者介绍道,每逢春节来临,加拿大的商场里就开始销售各种“年货”。和在中山过节一样,她会去“行花街”,给家里添置几盆年桔与鲜花,寓意“大吉大利”“花开富贵”。当然,舌尖上的“年味”也是必不可少的——“我每年都会买年糕、角仔,还有煎堆,都是我喜欢吃的。”

在彭结婷看来,过春节是中国人的传统,年三十的晚上,“一家人齐齐整整,一起吃餐团圆饭,感觉才算是过年。” 这个春节,她将家乡人亲笔书写的挥春贴在家中——“福禄寿”三字,寄托着她的蛇年心愿。

2024年,彭结婷与丈夫和儿子,携93岁的父亲,约上四十多位家族成员一起回中山。

加拿大新春游行队伍中的温哥华中山市各中学校友会代表团。

2024年春节,彭结婷在加拿大家中置办丰盛的团年饭。

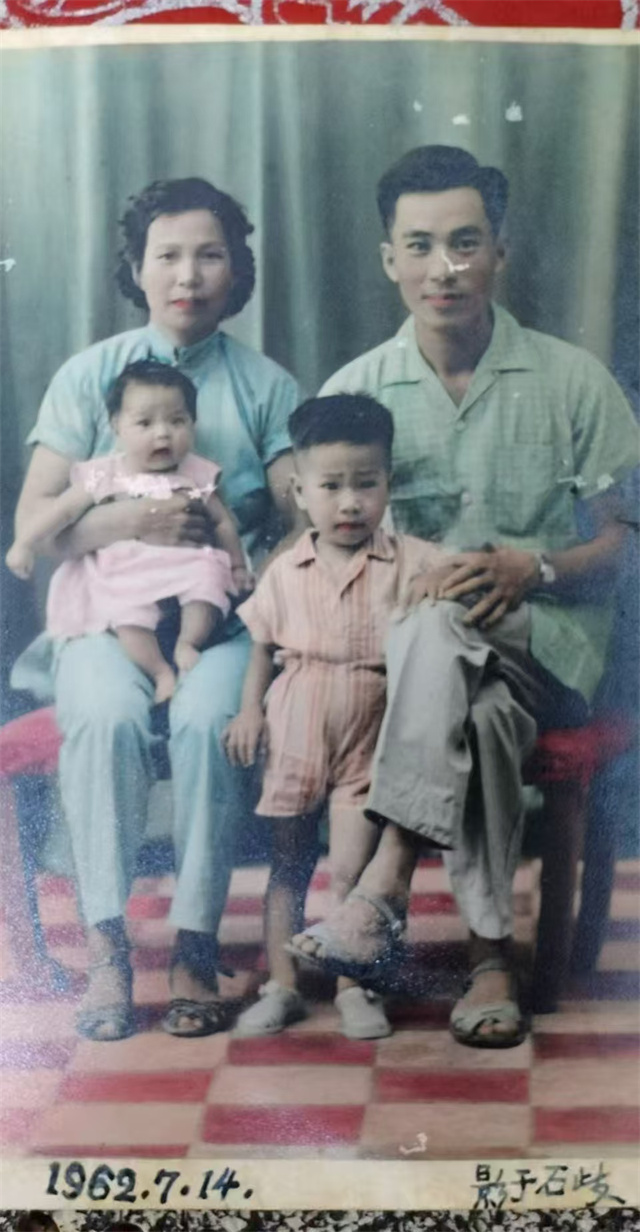

彭结婷与哥哥、父母摄于1962年的中山石岐。

2024年5月15日,中山市沙溪镇非遗旅游文化周启动仪式暨“沙溪四月八”民间艺术巡游活动在沙溪镇圣狮文化广场举行。

摄影丨 刘万杰 黄艺杰 廖薇 缪晓剑 (部分图片由采访对象和温哥华中山各中学校友会、加西中国书法协会提供 鸣谢:中山市侨联 中山市沙溪镇侨联 圣狮村委会)

编辑 刘永盛 二审 明剑 三审 查九星

中山日报微博

中山日报微博